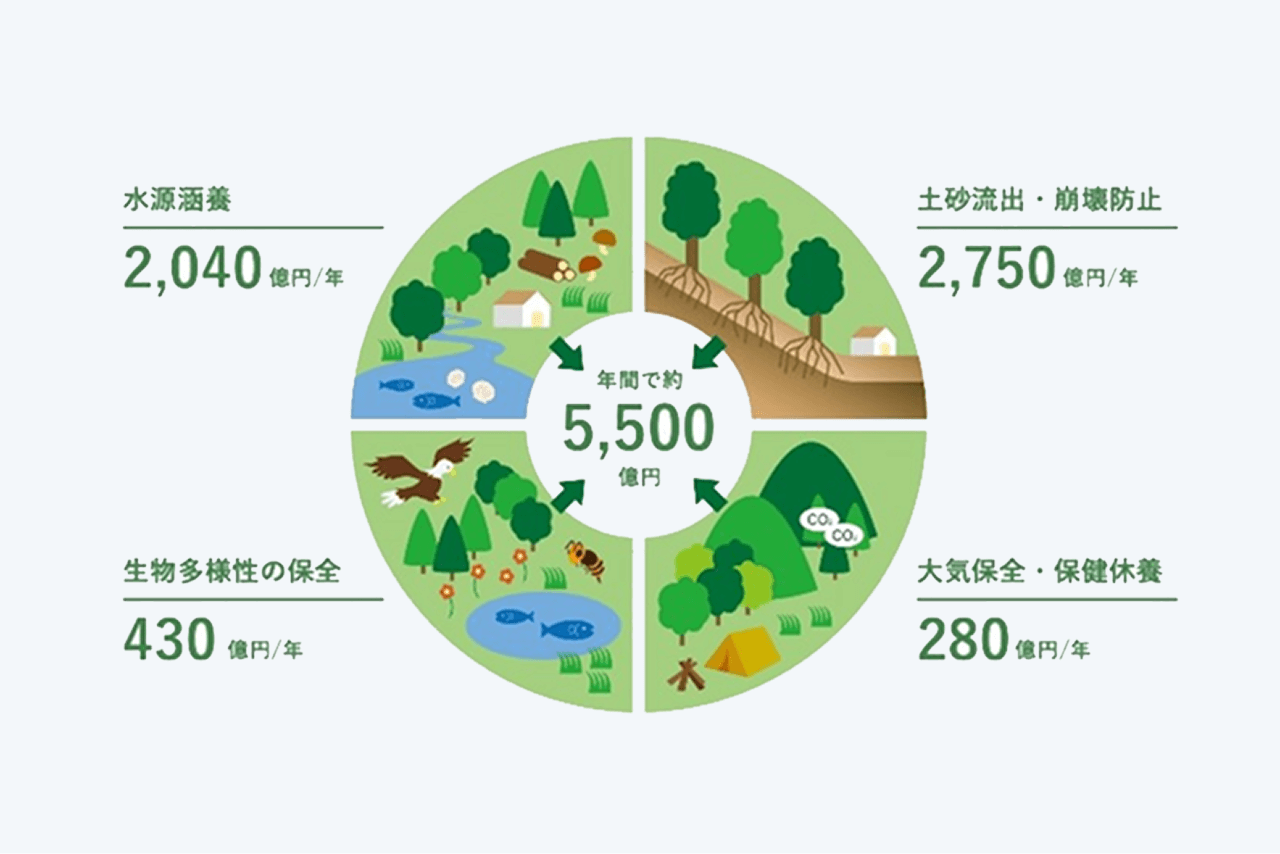

01 王子の森の経済価値評価(国内18.8万ha = 年間5,500億円)

王子の森の経済価値評価(国内)は年間5,500億円

王子グループの国内の森林では、1930 年代から森づくりを行ってきました。「植林→育林→伐採→植林」の循環により健全に維持・管理された森林は、二酸化炭素(CO2)の吸収・固定や生物多様性の保全、水源涵養や土砂災害防止などの多面的な役割を果たしています。

これら公益的機能の経済価値を、林野庁の評価手法等を用いて試算※1したところ、年間約5,500億円でした。

今後は将来的な自然資本会計の導入を見据え、アカデミアやスタートアップと協働し、地域性の反映、精度の向上、新たな視点での価値追加等を検討していきます。

※1 林野庁「森林の公益的機能の評価額について」(2000年)の手法をもとに計算。

02 アカデミアやスタートアップとの協働

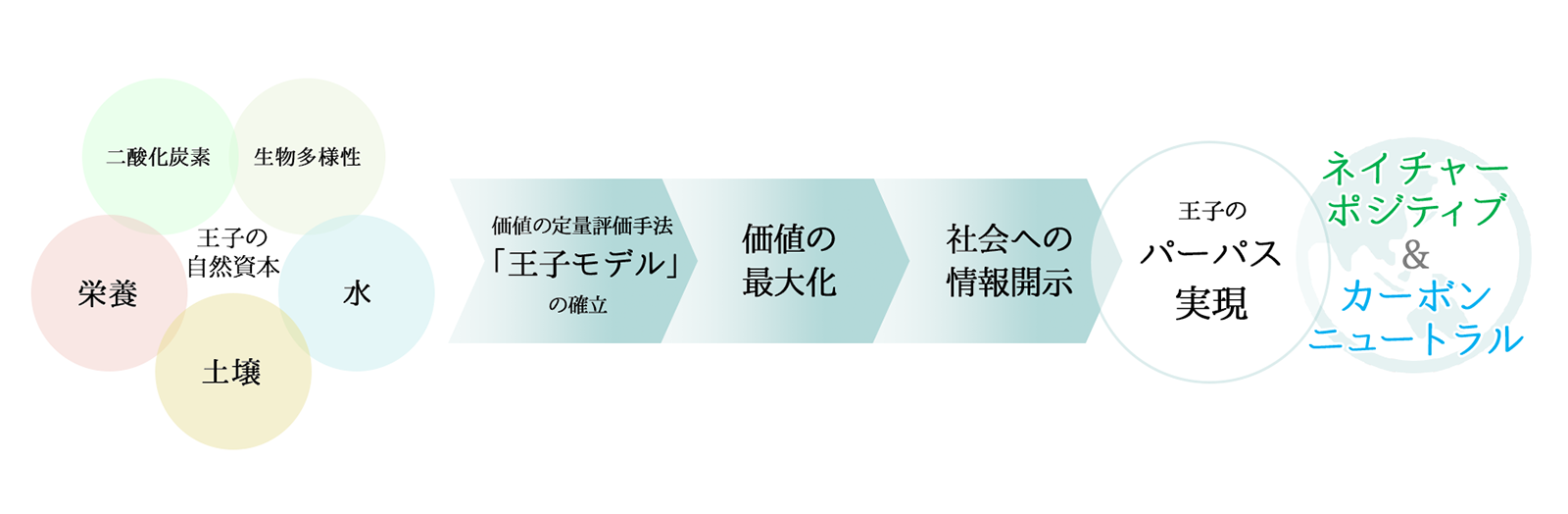

森林の価値の最大化を目指して

王子の森から複数の重要山林を選定し、スタートアップやアカデミアと協働で、森林の多様な機能の見える化(定量評価)を進める計画です。

自然の重要な5要素(生物多様性、CO2、栄養、土壌、水) の価値を見える化した上で、自然再生によりその価値が向上、最大化する取り組みを実施し、情報開示していきます。

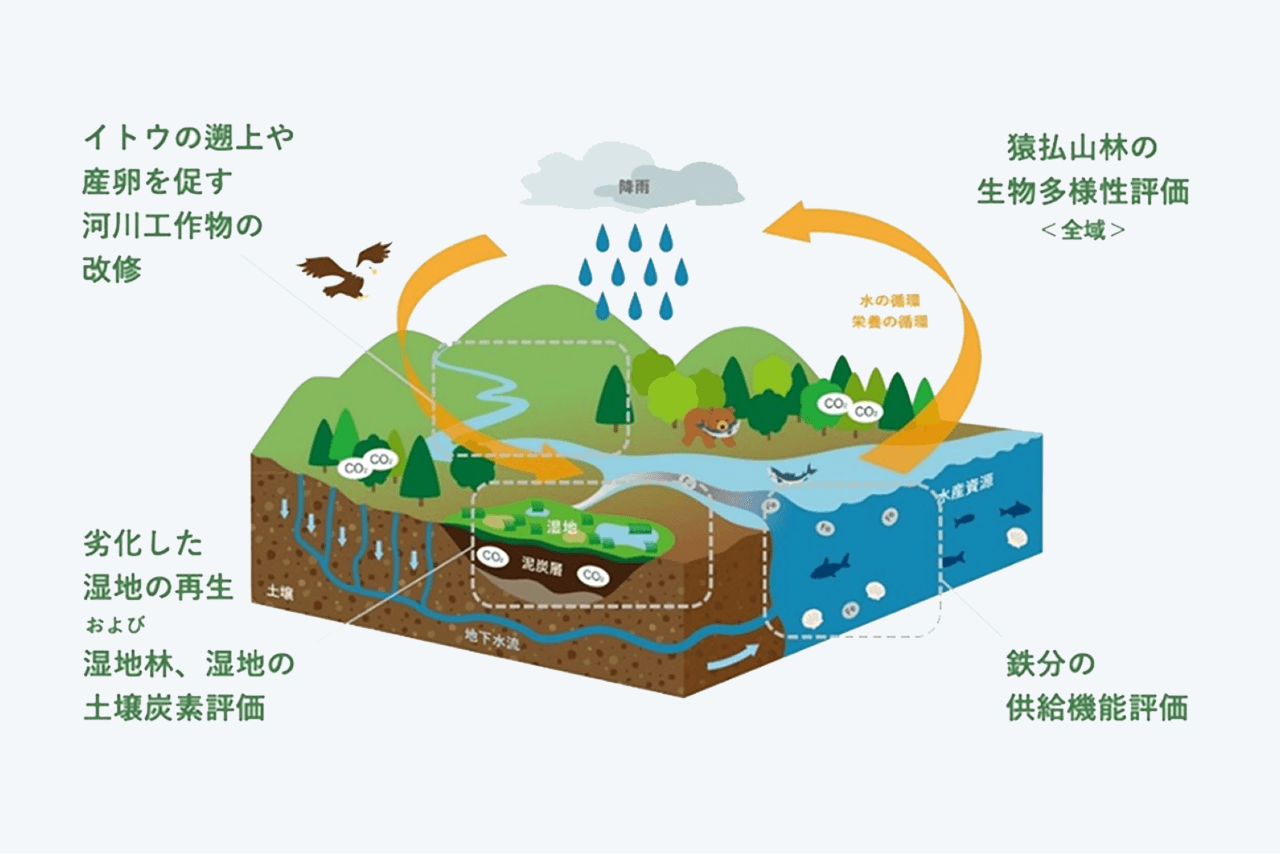

猿払山林での取り組み(北海道大学との協働)

国内の王子の森の中でも、最も生物多様性の重要度が高いと考えられる北海道の猿払山林にて、北海道大学の研究者の方々と共同で、取り組みを始めています。

具体的には、河川や湿地の現状や森と海のつながりを把握し、日本最大の淡水魚で絶滅危惧種のイトウの保全や貴重な湿地の再生などに取り組む計画です。

この取り組みを通して、従来注目してきた木材のみならず、森林管理から得られるさまざまな価値をどのようにバランスさせ、最大化するかを考えていきます。

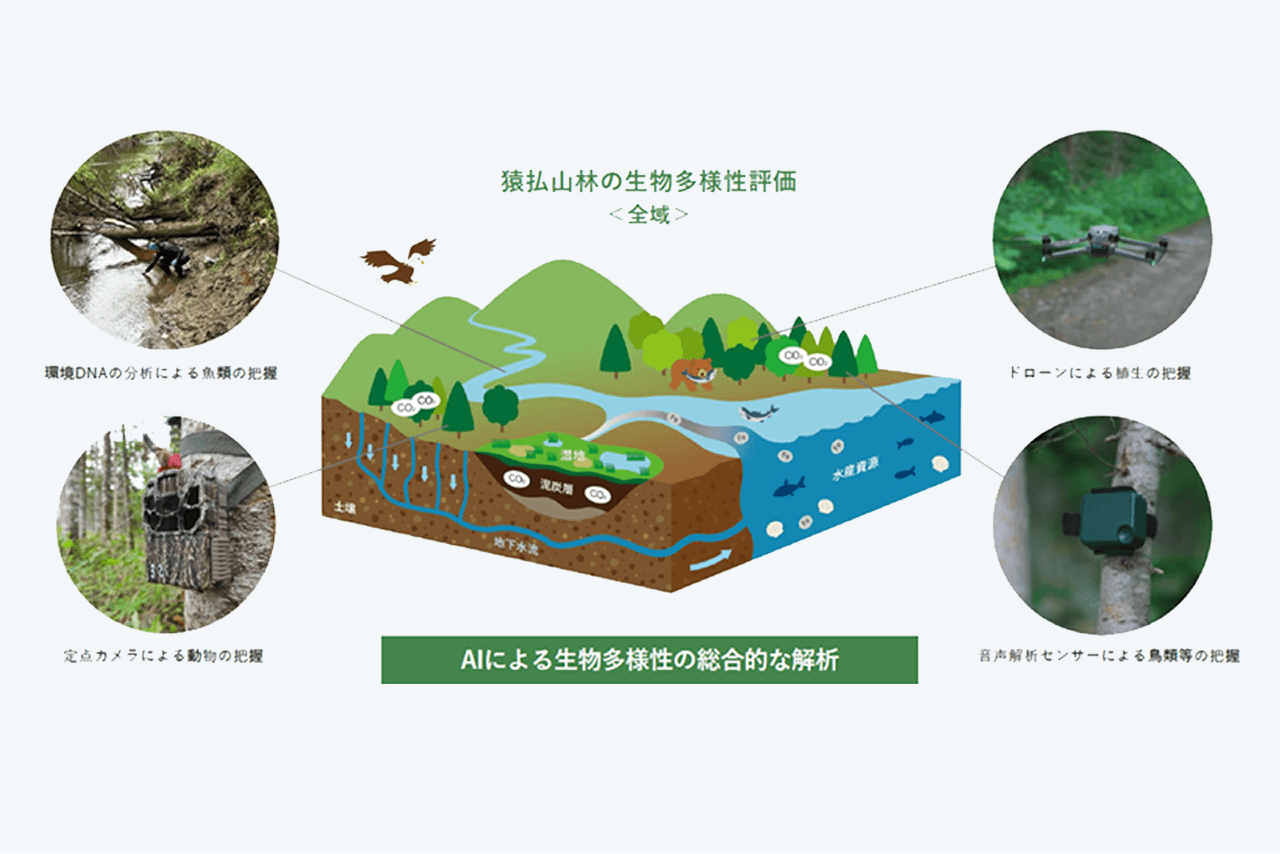

猿払山林での取り組み(スタートアップとの協働)

生物多様性の評価については、国際的な制度化も見据えて、生物多様性評価の技術開発に取り組む海外のスタートアップと共同で、取り組んでいます。

具体的には、ドローンやカメラ、音声解析センサー、環境DNAなどの最新のフィールドモニタリング技術を複数組み合わせ得られた動植物データをAI 解析し、生物多様性の包括的かつ世界共通の評価を試みています。

猿払山林の林業と生物多様性保全の両立

猿払山林は、林地、湿地、沢が混在し、100 年生を超えるアカエゾマツなどの針葉樹、ナラなどの広葉樹林もあり、多様性に富んでいます。湿地は生物の貴重な生息地となっているだけでなく、沿岸生態系に栄養を供給し、地下部の泥炭土壌に大量の炭素を貯蔵していると考えられています。

私たちはこの場所で、林業活動と林内河川に生息する希少種イトウに代表される生物多様性の保全の両立に取り組んできました。例えば、伐採時にはイトウの産卵床に配慮し、傾斜地での伐採を回避し土砂流出を防ぎ、沢から一定距離は伐採しないようにしています。このように猿払山林では、適切な森林管理を通じて、100 年後も多様性に富む森林を維持することを目指しています。

今後の取り組み

近年は企業にも自然関連の情報開示が求められていますが、自然の評価、可視化の手法については、アカデミアにおいてもスタンダードがまだ確立されていない状況です。

私たちは第一ステップとして自然の価値の見える化を進め、将来的には、自然の価値を測る評価手法「王子モデル」の確立や、自然の価値を経済価値で評価し開示する「自然資本会計」にもつなげていきたいと考えています。今後も森林価値の見える化および最大化に取り組んでいきます。

03 豊かな生物を育む森

森林の生物多様性の保全機能の見える化

森林は、多くの野生動植物の生息・生育の場となっています。このように、遺伝子や生物種、生態系を保全する機能を、生物多様性の保全機能とよびます。ここでは、生物多様性の保全機能について、見える化(定量評価)の取り組みをご紹介します。

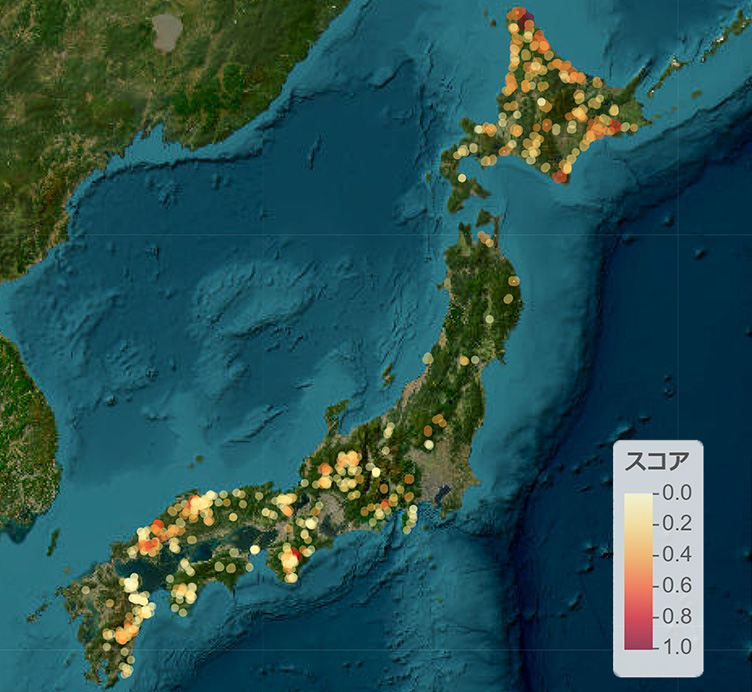

国内650カ所の王子の森の生物多様性の重要度を評価した結果、地図のようになりました。スコアが1.0(赤)に近づくほど生物多様性の重要度が高い森林といえます。

評価にあたっては、各山林の生物多様性保全の鍵となる地域(KBA※1)との重なり、環境省植生データから得た植生タイプ数、種分布モデル※2によって推定された生物相および各地域での希少種のカバー率を加味しました。

- ※1 KBA…Key Biodiversity Area の頭文字で、生物多様性の保全の鍵になる重要な地域。

- ※2 種分布モデル…種の分布に影響を与える環境条件(気候、植生、地形等)から種の空間分布を推定する手法。

(出典)「Earthstar Geographics | Esri, TomTom, Garmin, FAO,NOAA, USGS」

王子の森に棲む生物は3,000種以上

さらに、王子の森にどのような生物が生息しているかを、上記の種分布モデルをもとに推定したところ、合計で生物が3,000 種以上、うち希少種※3が約1,400種、生息していることが推定されました。

長年の森づくりが、各地域の生態系の維持にも貢献している可能性が考えられます。

- ※3 希少種…都道府県別レッドデータブック掲載の絶滅危惧種Ⅰ、Ⅱ類(最も絶滅の危険度が高いグループ)

| 分類群 | 推定種数 | 推定種数のうち希少種 |

|---|---|---|

| 両生類 | 51 | 25 |

| 鳥類 | 294 | 97 |

| 種子植物 | 2,667 | 1,273 |

| 合計 | 3,012 | 1,395 |

04 豊かな水を育む森

森林の水源涵養機能の定量化

森林の土壌は、落ち葉などで出来た腐葉土をミミズや微生物が分解することでスポンジ構造となり、水を蓄え、きれいな水をゆっくりと流出させます。これを水源涵養機能といいます。ここでは、水源涵養機能について、見える化(定量評価)の取り組みをご紹介します。

王子の森が生み出す水は1,690万人分

国内650カ所の王子の森の1日当たりの涵養量(雨水が地表面から土壌へ浸透する量)を算出※1したところ、約510万m3/日となりました。これは、約1,690万人/日の水使用量※2に相当する量です。

また、その経済価値を利水ダムや治水ダム等の施設に置き換えた場合に要するコストで換算すると、約2,040億円/年となりました。

これらの結果から、王子の森が雨による土砂の流出を抑制するとともに、水を貯留し、きれいな水をゆっくりと供給することで、大きな経済効果をもたらしていると考えられます。

- ※1 国土情報プラットフォームを活用

- ※2 家庭で1人が1日に使う水の量を300L/日として算出

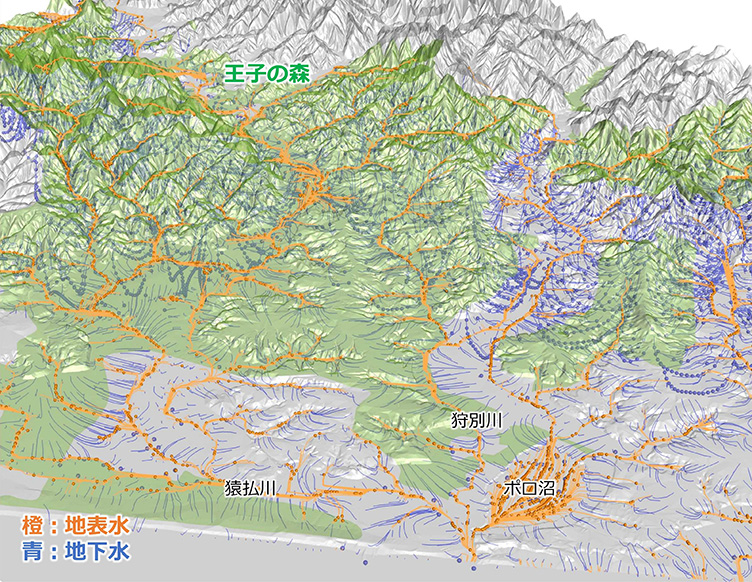

猿払山林の山頂から麓に流れる地表水は、地表面に流れる雨や、河川のように地上を流れる水であり、地下水は、雨が地表面から地中に浸透して、地中を流れる水のことです。

王子の森が、多くの地下水を貯留し、水源涵養機能を担っていることがわかります。