方針

森林を適切に育て、管理することは、再生可能な森林資源を作るだけでなく、CO2の吸収固定や生物多様性保全、水源涵養、土壌保全など、森林が持つ多面的機能を高めることにつながります。

2050年までのカーボンニュートラル実現に向けて世界が大きく舵を切る中、当社グループに期待される役割と果たすべき責任はさらに増しています。私たちは、事業と直結した持続可能な森林経営を実践するとともに、脱炭素社会の実現に向けて、森林資源の価値を高め、王子の森のさらなる拡大も視野に歩みを進めていきます。

王子グループ持続可能な森林管理方針

2022年4月1日制定

王⼦グループは広⼤な森林を所有・管理し、「環境・社会との共⽣」の経営理念の下、環境および地域社会に配慮した持続可能な森林経営を実践しています。

私たちの事業活動および地域社会は、水、気候調節、林産物などの生態系サービスに依存する一方で、私たちの林業活動は生態系、自然景観、生物多様性に影響を与えています。このため、私たちは所有・管理している森林を環境的、社会的、経済的に持続可能な方法で管理する責任があることを認識しています。

私たちは森林管理に関する地域、国、地⽅の関連法および全ての関連する国際条約・協定を遵守し、国際的に認められた関連原則に基づいて、以下を実施します。

- 森林破壊や違法伐採をしません。

- 生態系の健全性と生態学的機能を保護し、生物多様性、土壌、水資源の保全に役立つ持続可能な森林と土地の管理を推進します。

- すべての人の人権を尊重し、差別や偏見のある行為を一切行いません。また、児童労働、強制労働はこれを一切認めません。

- 伝統的な土地と土地利用に関する先住民の正当な権利を含む、先住民の独自の経済的・文化的権利を尊重します。

- 地域社会の社会的および経済的福利の維持、または向上に貢献します。

- 森林の状態や上記の管理活動の結果をモニタリングし、森林認証などの手段を用いて、検証します。

※なお、別途定めた「王子グループ・サプライチェーン・サステナビリティ行動指針」および「木材原料の調達指針」に基づいた原材料を調達します。

目標と実績

森林保全・植林への投資による温室効果ガス蓄積量拡大

「環境行動目標2040」において、2040年度に2018年度のスコープ1、2 GHG排出量の50%相当分を森林により吸収・固定する目標を掲げ、その達成に向けた取り組みの一つとして、国内外で植林地の拡大を進めています。取得した植林地で持続可能な森林経営を推進することで、森林の成長を高め、CO2純吸収量を増やし、脱炭素に貢献します。

森林認証取得率の向上

王子の森635千haでは、環境保全林を含め、「環境・ 社会・経済」に配慮しながら適切な森林経営を行うため、森林認証制度を積極的に活用しています。王子グループは、2030年までに森林認証取得率100%を目指します。

データ

王子の森 概要

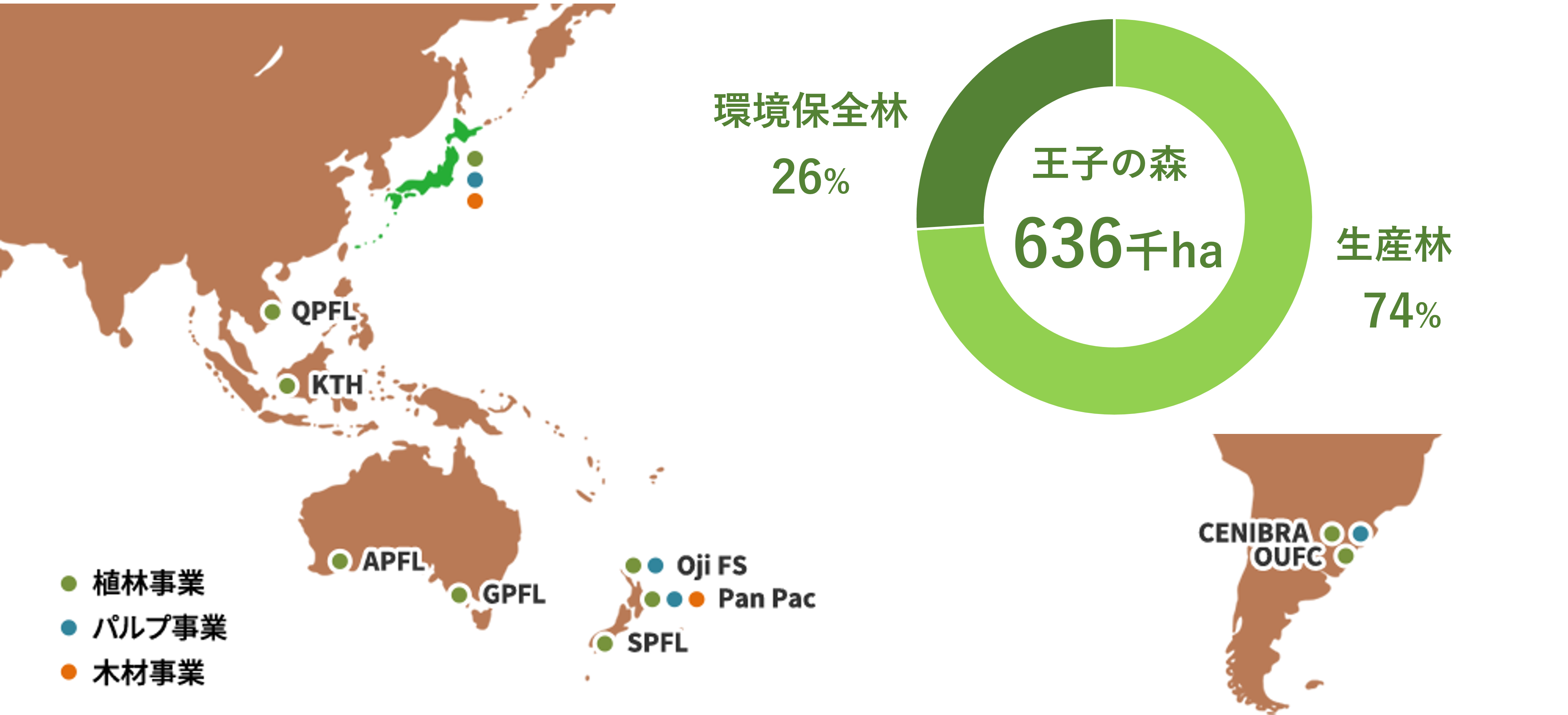

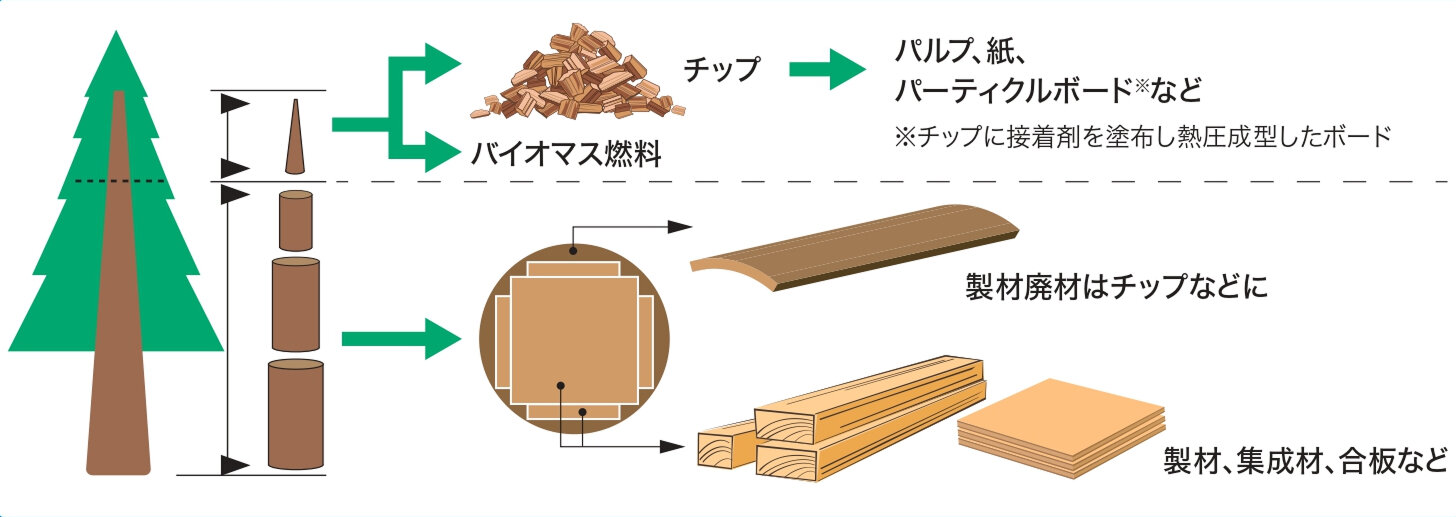

王子グループは、2024年度末時点で、国内外に636千haもの広大な森林を保有・管理しています。その内訳は、環境に配慮しつつ木材生産を主目的とする生産林が472千ha、生物多様性や流域保全等の公益的機能の維持を主目的とする環境保全林が164千haです。生産林由来の木材は、製紙原料、製材・合板用材料、バイオマス発電燃料に利用される他、木質成分由来の新素材開発に向けた利用にも期待されています。

王子グループは、森林の公益的機能を維持しつつ、資源としての木材の安定供給を維持するため、年間184億円をかけて持続可能な森林経営を行っています。

生産林

王子グループは、世界各国で植林事業を展開しています。地域ごとに最適な計画を策定し、地域の気候や土地条件に合った適切な樹種の開発・選定や施業方法の改良を続けることによって、森林の生産機能を高め、品質の良い木材を生産するとともに、安定供給を通して収益性の向上を図っています。

木を植え、育て、伐採した後、再植林する循環によって、森林は絶えず成長し、木材などの様々な製品として永続的に利用することができます。また、伐採した木材を製材、合板、製紙用チップ、木質バイオマス燃料など、さまざまな用途に活用することで、木材を余すことなく利用(カスケード利用)し、経済性を維持しています。

生産林として森林が維持されることは、木材利用に留まらず、地域住民による林産物の採取・利用や、野生動物の移動路としての役割など生態系がもたらす恩恵(生態系サービス)を得る上でも役立っています。このような取り組みによって、王子グループは総合林産業として、木材の持続可能な利用を推進しています。

環境保全林

王子グループは、森林の持つ環境的価値にも着目し、環境保全林の整備・管理にも力を入れています。これらの森林は、生物多様性の保全、水源涵養、土壌保全、炭素吸収など、地域の自然環境を守る重要な役割を担っています。2050年に向けた長期ビジョン「環境ビジョン2050」では、「ネット・ゼロ・カーボン」と「自然との共生」の実現を目指しており、環境保全林はその実現に向けた重要な取り組みのひとつです。地域社会との協働のもと、適切な管理を行うことで、自然資本としての価値を高め、企業としての持続可能な成長にも寄与しています。

植林事業会社一覧

持続可能な森林経営の取り組み

国内の王子の森

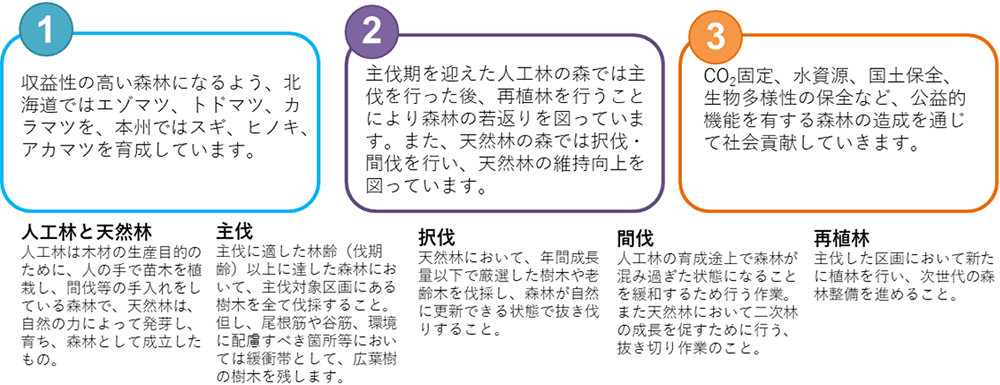

国内では、北海道から九州まで全国約650か所に社有林・分収林を保有・管理しており、総面積は約188千haにのぼります。そのうち約40%(76千ha)が人工林で、北海道ではトドマツ・カラマツ、本州以南ではスギ・ヒノキなどを植林しています。平均樹齢は約60年で主伐期を迎えており、主伐と再植林による森林の若返りを図るとともに、間伐などの保育作業を継続的に行い、持続可能な森林経営に取り組んでいます。また、約11千haを環境保全林に指定し、森林の多面的な価値を守りながら社会に貢献しています。

近年では、これらの森林を、王子グループが自然資本の保全と価値の定量化に取り組むための重要なフィールドとして位置づけており、森林の価値を「見える化」する実証の場としても活用しています。

国内社有林経営の基本方針

国内社有林の場合、苗木の植付や下草刈りなどの保育作業、間伐やつる切りなどの撫育作業、そして主伐を迎えるまで約60年を要します。王子グループでは毎年約500haの主伐・再植林を行っており、その作業はほぼ人力で行います。植付と下草刈作業だけでも年間で延約13,000人の作業員が必要になります。そこで作業負荷低減を図るためドローンでの苗木輸送、裸苗からコンテナ苗への転換、成⻑が早く下草刈りの回数減が期待されるエリートツリーの植栽を進めています。

エリートツリーの植栽

エリートツリーとは、全国の森林から選抜された精英樹(第1世代)の中でも、特に優れた樹木を交配してできた苗木から選ばれた第2世代以降の精英樹の総称です。

エリートツリーの特徴としては、

- 初期成長が早い

- 花粉量が従来の半分以下

- 幹が通直

などがあり、成⻑が早いため、下草刈り回数削減による保育費⽤の削減、シカ食害リスクの低減などが期待されています。

海外の王子の森

王子グループの海外植林事業では、広葉樹のユーカリやアカシア、針葉樹のラジアータパインなどの早生樹を植林しています。伐採期を迎えた植林木は、現地で製紙原料(木質チップ)や製材用材、パルプに加工し、王子グループの製紙原料としての使用や外部への販売を行っています。

海外植林事業は、木材原料の確保とともに、CO2の吸収・固定、雇用や産業の創出により、真に豊かで持続可能な地域社会に貢献します。

ブラジル・CENIBRA社における森林火災防止への取り組み

近年、大規模な森林火災が頻発し、グローバルな課題として急浮上しています。こうした中で、ブラジルで植林・パルプ製造事業を展開するCENIBRA社では、保有する25万haの森林において、人工知能(AI)を活用した革新的な防火システムを導入しています。森林内に、360度をカバーする回転式カメラを備え付けた監視塔を39基保持。AIが煙や火を検出すると、最短距離にいる消防隊員にモニター室から連絡が入り、速やかに消火活動を行う仕組みとなっています。人の目以上に優れたAI搭載カメラにより1〜2分で正確な発火位置を把握できるため、森林火災リスクの大幅低減に成功しています。

早生樹の植林によるCO2吸収の促進

広葉樹のユーカリやアカシア、針葉樹のラジアータパインなどの早生樹は、初期成長が早く、一般的に初期成長期の植林地は成熟した天然林よりCO2吸収能力が高いと言われています。また、樹種・使用目的ごとに最適な時期に伐採することで、効率的な木材生産を可能にし、CO2吸収能が高い状態で植林地を維持しています。さらに、各事業で開発した優良系統を植林することで、森林の成長量を高め、CO2吸収の促進を目指しています。

より豊かな森づくりのための樹木の品種改良や施業改善

アジア農林技術センターでは東南アジアの植林プロジェクトをベースに、植林木の生産性の維持・向上を目的として、現地に即した研究技術開発を行っています。成長が早く品質の良い品種を植林し、植林木の品質および収穫量を改善することは、植林事業の収益性向上ばかりでなく、天然林の違法伐採低減による天然林保護にもつながります。アジア農林技術センターでは国内外で培った育種技術をベースにユーカリ・アカシアなどの早成樹種の品種改良を行っています。早く育つ植林木は多くの養分を吸収します。ブラジルCENIBRA社でも、長年にわたり品種改良を行っています。地道な人工交配によって得られた2万以上の個体から、約15種類の成長量が高く・パルプ生産にあたり品質がよい優良品種を選抜しています。

また重機を用いた収穫作業により土壌が硬くなり植林木の成長に悪影響を与えることが懸念されます。持続的に植林事業を運営するためには収穫により持ち出された養分を補給するとともに耕耘等により土壌理学性を改善し、土壌を健全な環境に保つことが必要です。このため土壌・植林木の養分分析や施肥・耕耘試験を行い、土壌環境保全に取り組んでいます。

CENIBRA社有林の衛星データ分析

近年、衛星データを使用して世界中の森林変化を分析したデータセットや、それらをマッピングしたプラットフォームが発展しています。これにより、広範囲かつ長期間にわたる森林モニタリングが誰でも簡単に実施できるようになりました。しかし、これらのデータには持続可能な林業経営における伐採作業を、森林破壊と誤認するという課題があり、解釈には十分な注意が必要です。

そこで、王子ホールディングスは衛星分析に精通する第三者に依頼し、王子グループ最大規模であるCENIBRA社有林を対象に、衛星データ、現地の自然植生情報、施業履歴を組み合わせて森林変化を分析しました。その結果、公開データセットで「森林損失」と表示されるCENIBRA社有林の99.9%は「森林減少」に該当しないエリアである可能性が高いことが示されました。

王子グループは、今後も持続可能な森林管理を推進し、さまざまな解析技術を活用して自然のモニタリングや情報開示に取り組んでまいります。

森林認証制度の活用

森林認証とは、森林が環境・社会・経済の観点から持続可能な方法で、基準に則って適切に管理されていることを、独立した第三者機関が審査・認証する制度であり、持続可能な資源利用と環境保全の両立を図る重要な仕組みです。

王子グループでは、持続可能な森林経営を支援する仕組みである森林認証制度を活用し、FSCⓇ※1認証製品(FSCⓇC014119他)やPEFC※2認証製品(JIA-PEFC-COC-0808他)を製造しています。

当該製品には制度の要求事項に適合した木材原料を使用しています。社有林においてはFM認証※3を、グループ内の生産・加工・流通事業ではCoC認証※4を取得。森林から加工工場・流通まで一貫して認証を取得することにより、中間製品からコピー用紙、家庭紙などの最終製品まで、さまざまな森林認証製品を供給しています。

また、グループ内に、森林認証制度運用委員会を設置し、森林認証制度の適正な運用や効果的な活用を図る活動を行っています。

- ※1 FSC:Forest Stewardship CouncilⓇ(森林管理協議会)

- ※2 PEFC:Programme for the Endorsement of Forest Certification(森林認証プログラム)

- ※3 FM認証:森林そのものの管理を確認(Forest Management認証)

- ※4 CoC認証:生産された木材の加工流通過程の管理を確認(Chain of Custody認証)

森林管理における認証取得

王子グループは、持続可能な森林経営の信頼性を高めるため、植林事業における合法性と持続可能性を確保する重要な仕組みとして、森林管理認証(FM認証)の取得を国内外で積極的に進めています。

国内では、一般社団法人緑の循環認証会議(SGEC※5)が運用する日本独自の森林認証制度「SGEC森林認証」を取得しており、2003年に静岡県上稲子山林から認証取得を開始しました。現在では、国内社有林の100%で認証を取得しており、民間企業としては国内最大の森林認証面積を誇ります。SGECは2016年度に国際的な森林認証制度PEFCとの相互認証を締結し、国際的にも通用する制度となっています。

海外においても認証取得を進めており、2024年度末時点で取得率は96%に達しています。こうした取り組みにより、王子グループは、責任ある森林管理を実践しています。

- ※5 SGEC:Sustainable Green Ecosystem Council

木材原料調達における認証の活用

王子グループは「木材原料の調達指針」に基づき、すべてのサプライヤーに持続可能な木材原料を生産することを求め、検証します。検証にはFSC森林認証制度を活⽤しており、調達する全ての木材原料は、FSC認証材、FSC管理木材※6等のFSCの要求事項に適合しています。FSC-CoC認証を保有するサプライヤーに対しては第三者による監査が行われるため、こうした認証制度を利用することで、木材原料のトレーサビリティやサプライチェーン各段階における適切な管理を、確実にすることができます。

- ※6 FSC管理木材:以下の5つのカテゴリーに属さない、またはこのカテゴリーの木材である可能性は低いと確認された木材のこと。

1. 違法に伐採された木材

2. 伝統的権利及び人権を侵害して伐採された木材

3. 高い保護価値を有し、その価値が施業活動によって脅かされている森林で伐採された木材

4. 天然林の転換を目的とした伐採によって搬出された木材

5. 遺伝⼦組換え樹木が植えられたエリアから伐採された木材

詳細は、FSCジャパンの管理木材のページからご確認ください