方針

王子グループは2020年に、ネット・ゼロ・カーボンを中核とする長期ビジョン「環境ビジョン2050」と、そのマイルストーンとして中期目標「環境行動目標2030」を策定しました。さらに2025年には、取り組みを深化させるための新たな目標として「環境行動目標2040」を定めました。温室効果ガス(GHG)のネット排出量を2030年度に2018年度比で70%削減し、2040年度に正味ゼロとする目標の達成に向けて、石炭使用量の削減などによる実排出量の削減と、保有・管理する森林による二酸化炭素(CO2)純吸収量の拡大を推進しています。

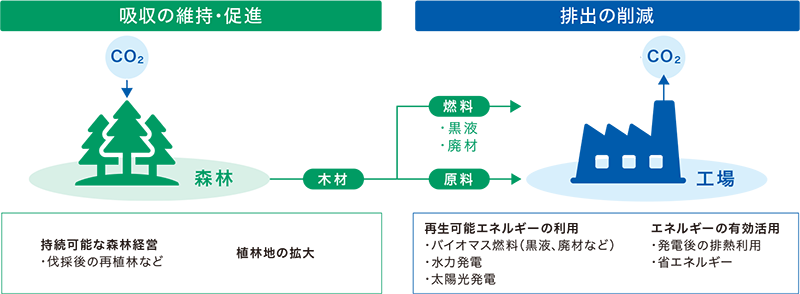

脱炭素に向けたビジネスモデル

パルプ・紙の製造をはじめとする事業活動では大量の熱(蒸気)と電気を使用し、エネルギー使用に伴ってGHGが排出されます。王子グループはエネルギー使用に伴うGHGの排出を削減し、保有・管理する森林によるCO2の吸収を促進することで、気候変動の緩和に貢献します。

パルプ・製紙工場は、木材パルプ製造過程で生じる黒液や、パルプ原料に適さない廃材などを燃料として蒸気・電気を発生させています。燃焼時に排出されるCO2は樹木が成長中に吸収したCO2と相殺されます。さらに、発電後の排熱(蒸気)を製造工程で再利用し、エネルギーの有効利用を図っています。また、1910年から稼働している北海道の千歳第一水力発電所や、工場屋根の太陽光発電設備で発電した電気も使用しています。

森林では伐採後に再植林して持続可能な森林経営を実践するとともに、成長量の高い優良品種を植林することで、森林のCO2吸収機能を維持・促進しています。

さらに、バイオマス・水力・太陽光由来の再生可能エネルギーは、工場での自家消費に加え、発電事業を通じて外部にも供給しており、社有地での風力発電事業も計画しています。これらの再生可能エネルギー発電事業を通じて、電気需要家の間接的なGHG排出量を削減し、気候変動の緩和に貢献しています。

TCFD

王子グループは、気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD※1)への賛同を2020年12月に表明し、同タスクフォースが推奨する気候関連情報開示に取り組んでいます。

- ※1 TCFD:Task Force on Climate-related Financial Disclosures

G20財務大臣・中央銀行総裁会合の要請を受け、金融安定理事会(FSB)によって設立されたタスクフォースです。2017年6月、投資家の適切な投資判断のために、気候関連のリスクと機会がもたらす財務的影響について情報開示を促す提言を公表しています。

ガバナンス

王子グループの気候変動に関するリスクおよび機会、対応は、王子ホールディングス取締役会による監視・監督の下、サステナビリティ推進委員会で協議されます。詳細はサステナビリティ推進体制のページをご覧ください。

戦略

王子グループにおける気候関連のリスクと機会を分析し、2030年に向けた中期の炭素税等の政策・規制による移行リスク、2050年に向けた長期の降水・気象パターンの変化等の物理的リスク、中・長期の低炭素製品の需要増加機会を重要と識別しています。炭素税等のカーボンプライシングによる負担増については、2030年度に見込まれる化石燃料由来のCO2排出量に、国際エネルギー機関(IEA:International Energy Agency)のネット・ゼロ・エミッション(NZE:Net Zero Emissions)シナリオの炭素価格:140 USD/t-CO2(先進国における2030年の水準)を乗じて、680億円と推計しました。リスクと機会の詳細については、後掲の表をご覧ください。

これらのリスクと機会に対応するため、事業構造転換、製造・輸送部門の省エネルギー、非化石エネルギーの利用拡大、森林保全・植林を通じた森林のCO2吸収・固定量の拡大により、脱炭素社会への移行に対応し、2030年度のネット排出量70%削減、2040年度の正味ゼロ・カーボン化を目指しています。また、降水・気象パターンの変化による樹木の生育状況悪化に備え、分散調達による安定的調達の強化や、気候・地域に適した樹種の開発・選定に取り組んでいます。さらに、脱炭素化に貢献する木質由来の新素材の開発を進めています。2030年度までの累計で、石炭使用量削減のための投資額を1,000億円、海外植林地取得のための投資額を1,000億円と見込んでいます。これまでの取り組みを継続することにより、脱炭素社会への移行が事業に及ぼす影響は限定的と認識していますが、今後もリスク分析を継続し、レジリエンス※2を強化していきます。

- ※2 気候関連のレジリエンス(回復力)の概念には、移行リスクや物理的リスクへの対応能力など、組織がより良く気候関連のリスクを管理し、機会を捉えられるよう気候変動に対応する適応能力を開発することが含まれます。(出典:TCFDによる提言)

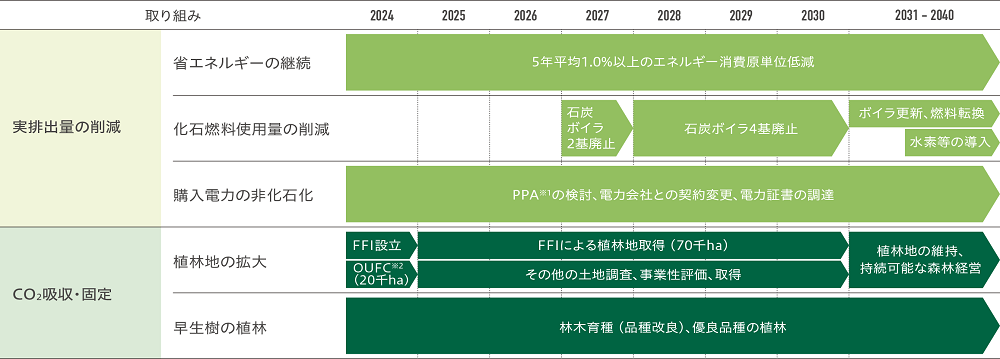

GHG排出量削減のロードマップ

2030年度、2040年度の目標達成に向け、実排出量の削減と森林によるCO2純吸収量の拡大を推進しています。

実排出量削減のため、2018年度時点で石炭を燃焼していた国内ボイラ16基中、予備基を除く石炭専焼ボイラ8基を2030年度までに全て廃止し、脱炭素化の移行段階としてガスへの燃料転換を進めています。2024年度までに2基を廃止済みで、2027年度には王子マテリア祖父江工場、佐賀工場の各1基(計2基)を廃止予定です。また、石炭混焼ボイラの燃料構成変更による石炭使用量削減も検討しています。

石炭専焼ボイラに替えて祖父江工場および佐賀工場に設置予定のガスコジェネレーションシステムは、出力エネルギー当たりのGHG排出量がEUタクソノミー※3の技術スクリーニング基準である270 g-CO2/kWhよりも少なくなります。

- ※3 欧州連合(EU)による、環境に配慮した持続可能な経済活動の分類です。基準に適合するガスコジェネレーションシステムは、気候中立経済への移行活動として、気候変動の緩和に貢献するものと定義されています。

2040年度の正味ゼロ・カーボン化達成に向け、ガスを含む化石燃料の使用量をさらに削減する必要があります。そのため、水素、アンモニア、e-methane(e-メタン)などの代替燃料の使用可能性を検討しています。購入電力についても契約変更や証書利用による非化石化を進め、非化石比率100%を目指しています。

また、CO2純吸収量を増やすため、海外での植林地取得を進め、これまでに培った育種・植林技術を活用して、地域に適した優良な早生樹の植林・育成を行っています。CO2吸収を促進し、CO2純吸収量の多い森林の拡大を目指しています。

リスク管理

リスク分析は、サステナビリティ推進本部が社外の専門家の協力を受けてグループ横断的に整理し、サステナビリティ推進委員会にて重要度と優先順位を協議しつつ実施しています。事業・戦略・財務に及ぼす影響は、1.5℃(2℃)と4℃のシナリオを活用して中期(2030年)と長期(2050年)で整理し、定量的または定性的に評価※4します。戦略に基づくグループの気候関連リスク対応は、サステナビリティ推進本部が統括管理し、サステナビリティ推進委員会が進捗を管理します。特にGHG排出量の削減については、プロジェクトチームを編成し、石炭使用量の削減や森林によるCO2純吸収量の拡大に取り組んでいます。また、重要性に応じてグループ経営会議に付議・報告され、全社的なリスク管理と統合されます。

- ※4 移行リスクは、地球の平均気温上昇を2℃に抑制する可能性を示したIEA 2DSと、2050年までにネットゼロを達成するNZE2050の、2つのシナリオに基づいて分析しました。物理的リスクは、RCP1.9、RCP2.6、RCP8.5の各シナリオに基づいて分析しました。RCP8.5では地球の平均気温が4℃以上上昇し、自然災害の頻発化が予測されています。

指標と目標

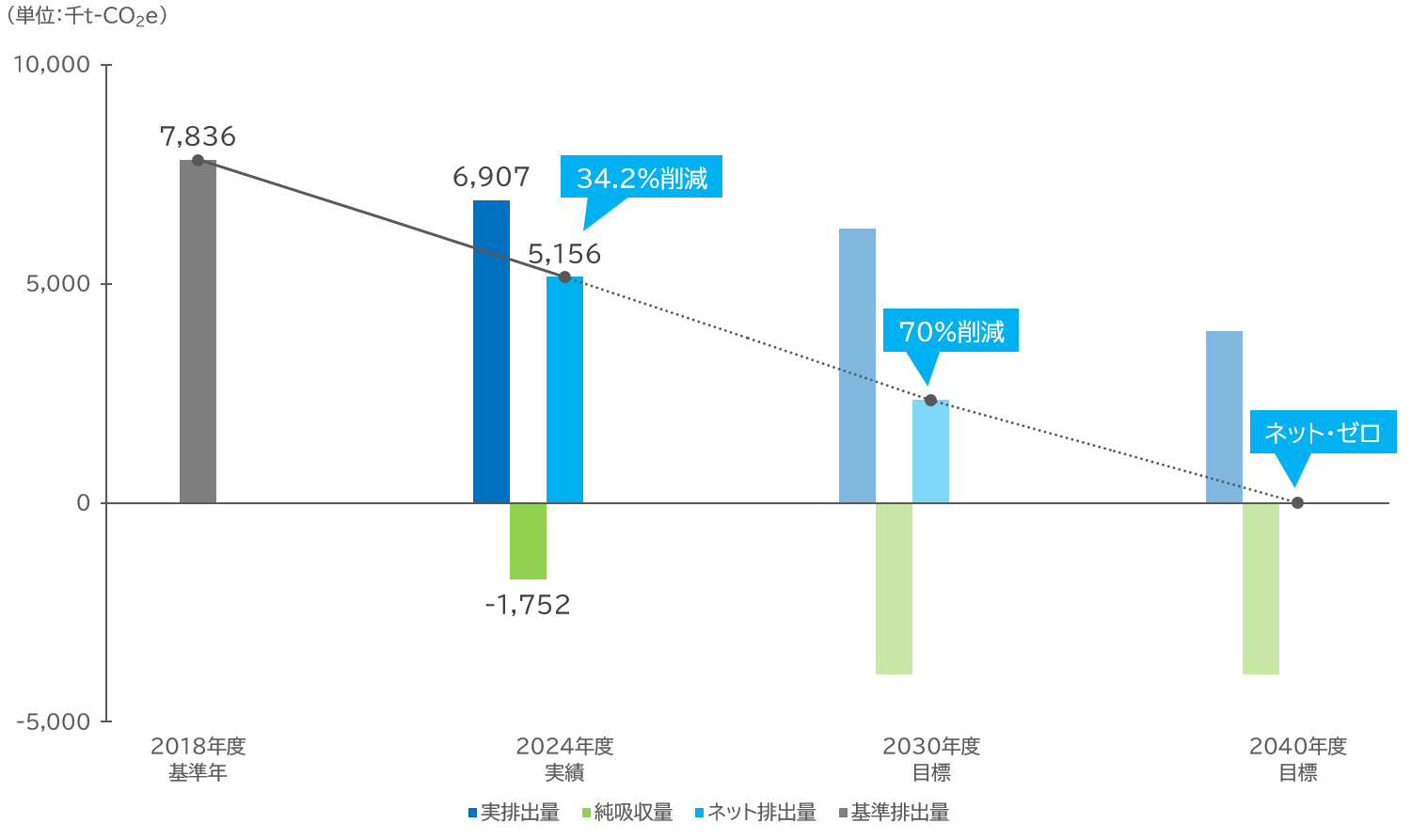

パリ協定における1.5℃目標を踏まえ、以下の目標を策定しました。また、国際エネルギー機関(IEA: International Energy Agency)のネット・ゼロ・エミッション(NZE: Net Zero Emissions)シナリオの炭素価格:140 USD/t-CO2(先進国における2030年の水準)を内部炭素価格(ICP: Internal Carbon Price)として引用し、リスク分析や投資判断の評価項目に使用しています。

| 指標 | 目標 | 2024年度実績 |

|---|---|---|

| Scope1+2 排出量 |

・2030年度までにネット排出量を70%削減 ・2040年度までにネット・ゼロ (森林によるCO2純吸収量を含む) |

・ネット排出量:34.2% ・実排出量:11.9%削減 ・CO2純吸収量:22.4%削減相当 |

| Scope3 排出量 |

・2040年度までにチップ船からの排出量を 40%削減(カテゴリー4の一部) |

・チップ船からの排出量:33.6%削減 |

| 石炭使用量 | ・2040年度までに石炭使用量ゼロ |

・石炭使用量:18.9%削減 |

2030年度までに2018年度比でネット排出量(実排出量からCO2純吸収量を差し引いたもの)を70%以上削減する目標のうち、20%は実排出量(Scope 1+2)の削減、残りの50%は森林によるCO2純吸収量の拡大を通して達成を目指しています。2040年度までにネット・ゼロとする目標については、実排出量を2018年度比で50%削減し、CO2純吸収量を2018年度排出量の50%相当まで拡大・維持する計画です。

2024年度のネット排出量は2018年度比で34.2%削減の5,156千t-CO2eとなりました。

また、Scope 3のうちカテゴリー4(上流の輸送)の一部に当たる、木材チップ輸送船からの排出量を、2040年度までに2018年度比で40%削減する目標を定めており、2024年度の排出量は33.6%の削減となりました。

リスクと機会

- ※ こちらの表は横にスクロールしてご覧いただけます。

|

タイプ

|

ドライバー

(事業への影響を発生させる要因) |

事業環境の認識

|

事業への影響 |

戦略と対応策

|

||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1.5℃(2℃) シナリオ |

4℃ シナリオ |

|||||||

| 2030 | 2050 | 2030 | 2050 | |||||

|

移行リスク

|

政策・法規制

|

化石燃料由来のエネルギー価格変動 | エネルギーミックスの変化により、化石燃料由来のエネルギーを用いた調達や電力についてコストが増加 | 小 | 小 | 小 | 小 |

省エネを徹底し、自家発電設備運用の効率化を図り、化石燃料使用量と購入電力量を低減し、エネルギーコスト全体を最適化

2040年度のネット・ゼロ・カーボンに向け、水力やバイオマスなどの再生可能エネルギー運用を強化 |

| CO2排出規制の強化 | 炭素税や排出権取引の導入または強化により、エネルギー消費やクレジット運用コストが増加 | 大※ | 小※ | 中※ | 小※ | |||

| 市場 | ステークホルダーの低炭素製品・サービスへの関心の高まり | 消費者の脱炭素への意識が高まることにより、化石燃料由来のエネルギー消費製品・サービスに対する不買運動が増加 | 小 | 小 | 小 | 小 |

再生可能エネルギー等のCO2排出が少ない燃料への転換や省エネルギー対策の強化

持続可能な森林経営や紙のリサイクルなど、資源循環型の環境にやさしい事業の取り組みをさらに推進 |

|

| 評判 | ステークホルダーからのネガティブフィードバック | 必要以上の森林伐採が地球温暖化を促進するとのイメージから紙製品の需要が減少 投資家の要求に対応できず評価減少、資金調達が厳しくなる |

中 | 中 | 小 | 小 |

持続可能な森林経営の取り組み状況をステークホルダーへ継続的発信

森林認証取得の推進、違法伐採しない等の調達方針の公表や調達先のトレーサビリティ確保 環境NGO等と協力し、環境に配慮した事業活動を伝える環境教育の実施 クリーンウッド法で定める第一種、第二種登録木材関連事業者としての登録 木材原料やバイオマス燃料の調達に伴う合法証明デューディリジェンス、合法性の確認 |

|

|

物理的リスク

|

急性 | 異常気象事象の激甚化 | 大規模な自然災害発生による拠点の被災やサプライチェーンの寸断等の事業停滞 | 小 | 小 | 小 | 小 |

BCPの策定、定期的な見直しおよびBCMの強化

主要原料における状況把握・モニタリング サプライヤーとの関係強化、サプライヤーの多様化による調達安定化 |

| 慢性 | 降水・気象パターンの変化や平均気温上昇 | 主原料となる樹木の生育状況悪化等に伴い調達コストが増加 | 小 | 小 | 大 | 大 |

北米、南米、オセアニア等の分散調達による安定的調達の強化

社有林の拡大および有効活用の推進 気温や降雨などが樹木の生育に及ぼす影響の調査や研究、その地域に適した樹種の選定 |

|

|

機会

|

資源効率 | 資源有効活用 水の使用と消費の削減 |

洪水や干ばつ、降水量の変化や水ストレス地域でのクリーンな水需要の増加により、高度な水処理技術・用水管理の需要が増加 | 小 | 小 | 中 | 中 |

生活用水製造用としての展開を推進する等水処理事業のさらなる拡大

水資源の有効活用につながる革新的な技術の提案 |

| エネルギー源 | エネルギーの低排出源使用 | 脱炭素社会の実現に向け再生可能エネルギーの需要が増加 | 小 | 中 | 小 | 小 |

風力発電や小水力発電等の電力事業の推進

|

|

| 製品とサービス | 消費者嗜好の変化 研究開発とイノベーションによる新製品・サービスの開発 |

脱炭素、環境に対する意識が高まり、低炭素・環境配慮型製品の需要が増加 | 大※ | 大※ | 大※ | 大※ |

バイオマスを原料としたバイオマスプラスチックへの代替やプラスチック包装に代わる紙素材の開発の強化および販売機会の拡大

|

|

| 市場 | インセンティブの使用 | 森林利用・林業促進政策により、森林保全活動に対する支援拡大 森林吸収に伴うカーボンクレジット売買による社有林の価値向上や森林経営/マネジメントに係る支援(ノウハウ教示)要請の拡大の可能性 |

小 | 中 | 小 | 小 |

社有林に対し国や地方自治体の方針に沿った管理を計画・実行

現地に即した研究技術開発を行うなど植林木の生産性を維持、向上 |

|

- ※ 影響額 小:100億円未満、中:100億円以上500億円未満、大:500億円以上 ※ 以外は定性評価

取り組み

実排出量の削減

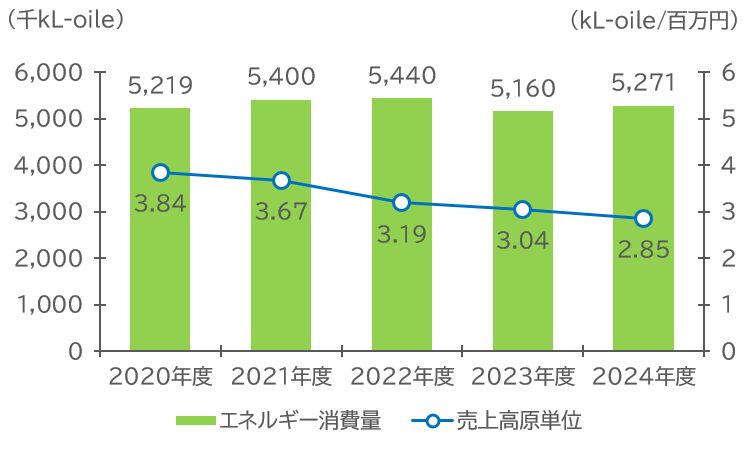

エネルギー効率の改善と再生可能エネルギー利用率の向上に取り組み、事業活動を通じて排出されるGHGを削減しています。2024年度の実排出量(Scope 1+2)は6,907千t-CO2eで、2018年度比11.9%の削減でした。

エネルギーマネジメントシステム

工場では、エネルギー管理部門と生産部門が参加する省エネルギー会議を定期的に開催しています。省エネルギー会議では、省エネルギー目標を設定して設備の更新や操業の改善を計画し(Plan)、目標の達成に向けて計画を実行します(Do)。さらに、進捗状況と効果を確認し(Check)、必要に応じて対策を見直すことで(Act)、エネルギー使用量の継続的な削減を図っています。

KANZAN社のNeumühl工場、Walki社のValkeakoski工場、Pietarsaari工場、Steinfurt工場では、エネルギーマネジメントシステムであるISO 50001の第三者認証を取得しています。

エネルギー効率の改善

国内主要事業会社においては2024年度に13.6億円の省エネ投資を行い、エネルギー消費量を39.6千kL(原油換算)削減しました。グループ全体ではエネルギー消費原単位を2020~2024年度平均で7.1%低減しました。

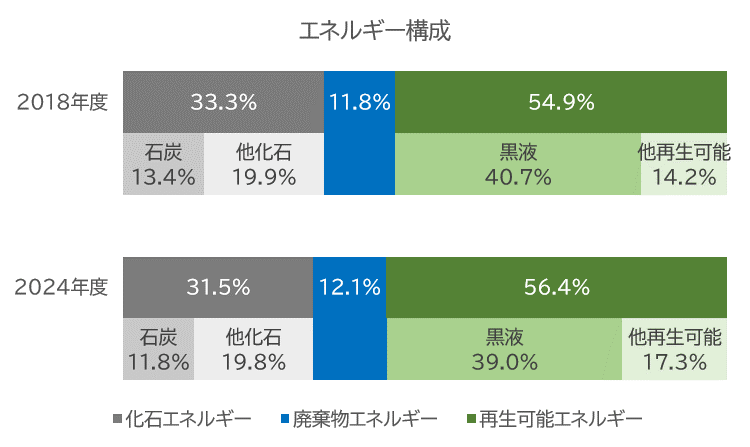

再生可能エネルギー利用率の向上

パルプ製造過程で副生する黒液や、その他のバイオマス燃料を活用し、再生可能エネルギー利用率を向上させてきました。さらなる向上を目指し自家用水力発電所の活用や太陽光発電設備の設置を進めています。

2024年度の再生可能エネルギー利用率は56.4%でした。

石炭使用量の削減

2021年度に王子マテリア名寄工場、2023年度に王子エフテックス江別工場の石炭ボイラを停止し、2024年度の石炭使用量は2018年度比で18.9%削減されました。今後も削減を進め、約1,000億円の設備投資により約1,000千t-CO2eのGHG排出量削減を見込んでいます。

【Topics】再生可能エネルギー発電事業による間接的なGHG排出量削減

2024年度は、再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT制度)を通して、電気需要家の排出量636千t-CO2eの削減に相当する※51,504GWhのバイオマス・水力・太陽光発電による電気を販売しました。

- ※5 FIT制度による販売電力が電気需要家のCO2排出量を間接的に削減しているものとみなし、その削減に相当する量を算定しました。

潜在的削減量=FIT販売電力量×全国平均係数

FIT販売電力量:FIT制度を通して販売した、国内グループ会社のバイオマス・水力・太陽光発電による電気の量

全国平均係数:温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度において、非化石電源二酸化炭素削減相当量の算定に用いる係数

木材チップ輸送船の取り組み

紙の原料として使用する木材チップの多くは、海外の植林地から船で輸送されます。船から排出されるGHGの削減に国際的な対応が進められている中、王子グループのチップ船は、燃費向上によるGHG排出量削減を目的とした減速航行を開始しています。また近年竣工の新造船は、従来船と比べGHG排出量が少ない仕様となっており、GHGの削減に寄与しています。

太陽光発電設備の設置

工場屋根や遊休地への自家用太陽光発電設備の設置を進めています。2022年8月に王子ネピア江戸川工場に新設された倉庫は、使用電力を太陽光発電で賄っています。王子コンテナー栃木工場では、2023年10月に稼働した太陽光発電設備により、日中に工場で使用する電力を賄っています。

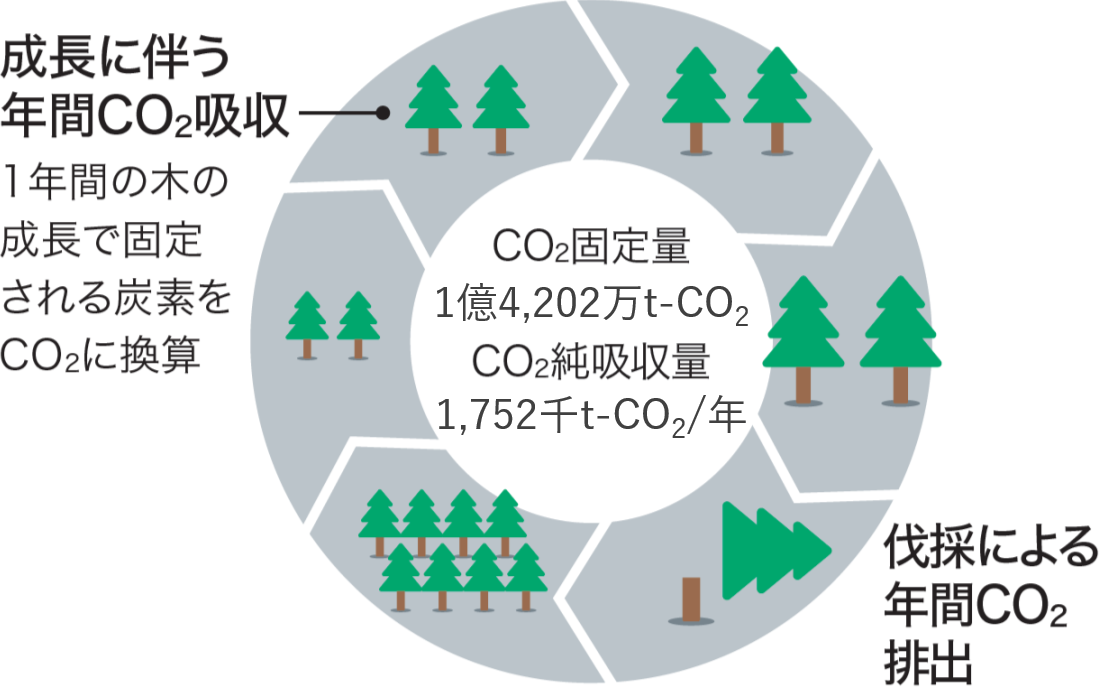

森林によるCO2純吸収量の拡大

植林地の拡大と早生樹の植林を通して、森林によるCO2純吸収量を拡大しています。国内外で保有・管理する636千haの森林における2024年度末のCO2固定量は1億4,202万t-CO2、2020年度から2024年度のCO2純吸収量は年平均で1,752千t-CO2でした※6。また、同期間に放出されたO2は年平均で1,274千tになります※7。

- ※6 CENIBRA社の第三者植林および植栽2年未満の林地のCO2固定量・純吸収量は含まず。

- ※7 吸収するCO2と同じ量(モル数)のO2が放出されるとして算定。

CO2固定量:王子の森が蓄積しているCO2量。

CO2純吸収量:王子の森の木が吸収したCO2量から、伐採した木が固定していたCO2量を排出量として控除した量。

植林地の拡大

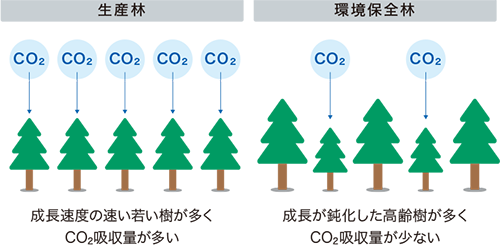

樹木のCO2吸収量は成長量に比例するため、成長期の樹木が多い生産林はCO2吸収量が多くなり、成熟期にある環境保全林はCO2吸収量が少なくなります。王子グループは海外生産林を拡大し、成長期の樹木を増やすことで、CO2純吸収量の拡大を図っています。

2024年7月にはウルグアイで20千haの生産林を取得し、海外生産林の面積は2018年度末の237千haから2024年度末の295千haまで拡大しました。さらに、2025年3月に設立した森林投資ファンドのFuture Forest Innovations(FFI)などを通じて、植林事業を展開する南米、オセアニア、東南アジアを中心に植林地の取得を検討しています。2030年度までに400千haまで拡大することを目指しており、取得費用として約1,000億円を見込んでいます。

早生樹の植林

アジア農林技術センター、ブラジルのCENIBRA社において、林木育種に取り組んでいます。地道な人工交配によって得られた個体から成長量とパルプ生産性が高い優良品種を選抜し、植林することで、森林の成長量が高まり、CO2の吸収・固定も促進されます。