- 方針

- 体制

- 水リスクの評価

- 目標と実績

- 取り組み

- 水使用量削減・水の有効利用への取り組み

- 水の有効利用の取り組み事例

- 高水リスク地域における取り組み

- 排水浄化による地域への影響の軽減

- 水関連ステークホルダーとの関わり

- データ

方針

水は限りある資源であると同時に、水を取り巻く環境は地域の状況によって異なります。そのため、ステークホルダーと協働で地域の状況に合わせて適正な管理の下で水資源を利用することが重要です。

王子グループは、外部ツールを使用して水資源の枯渇などの水リスクを事業場がある地域ごとに把握し、地域の状況に合わせて水資源を利用しています。ステークホルダーエンゲージメントを行いながら、取水量・水使用量削減のための操業改善や水の循環利用に取り組んでいます。

また、サプライヤーの皆様に対しては、「王子グループ・サプライチェーン・サステナビリティ行動指針」で示す水資源の管理に関する当社の考えを伝え、サプライチェーン全体で水使用量の削減を推進しています。

体制

水資源戦略およびパフォーマンスの責任者である王子ホールディングスの代表取締役 社長執行役員 CEOを委員長、取締役、監査役、執行役員(全カンパニーのプレジデントと女性社外取締役を含む)を委員とする「サステナビリティ推進委員会」は、対策方針や実行計画の策定、進捗状況のモニタリング、達成状況の評価を行います。また、取水量、取水の原単位について年度計画に織り込み、定期的な管理を実施しています。

サステナビリティ推進委員会の事務局である王子マネジメントオフィス サステナビリティ推進部は、四半期に1回各社から取水削減目標に対する実績データを収集し、水の使用量を確認し、目標に対する進捗を評価しています。取水削減目標に対する進捗は、年に1回、サステナビリティ推進委員会にて取締役への報告を行い、継続的な改善を実施しています。

水リスクの評価

近年の気候変動による水資源の枯渇などは、事業の継続性だけでなく、事業を展開する地域社会での産業や人の健康にも大きなリスクをもたらします。王子グループでは、事業展開における水リスクを把握するため、世界的な環境研究機関である世界資源研究所(WRI)の評価を参考にしています。

グループの全325事業場の水リスクを、WRI の水リスク評価ツールであるAQUEDUCTで分析した結果、水リスクの高い地域(Baseline Water Stress がExtremely high およびHigh)(以下、高水リスク地域)に立地する事業場は24ヵ所でした。

高水リスク地域にある事業場での取水量と水消費量はグループ全体の1%未満と2%未満、生産量はグループ全体の3%未満に相当します。また、高水リスク地域にある事業場の売上高と資産はいずれもグループ全体の5%程度であり、財務上の影響は低いと判断しました。

一方で、高水リスク地域での水使用による地域への影響を認識しており、王子グループはステークホルダーエンゲージメントを実施しながら高水リスク地域にある事業場での水使用量削減や水の有効利用に向けた取り組みを実施し、地域への影響の軽減・防止を行います。

水リスクの評価(2024年度)※1

- ※ こちらの表は横にスクロールしてご覧いただけます。

| 事業場数※2 | 取水量 (千m3) |

排水量 (千m3) |

水消費量※3 (千m3) |

生産量 (千トン) |

売上高 (億円) |

資産 (億円) |

|||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 合計 | 325 | 686,547 | 100% | 651,452 | 100% | 35,095 | 100% | 15,075 | 100% | 18,493※5 | 100% |

26,350※5 |

100% |

| Low(<10%)or No data | 76 | 336,489 | 49.06% | 317,706 | 48.77% | 19,143 | 54.55% | 6,527 | 43.3% | ||||

| Low to medium(10-20%) | 126 | 213,060 | 31.03% | 207,546 | 31.86% | 5,514 | 15.71% | 4,556 | 30.2% | ||||

| Medium to high(20-40%) | 99 | 134,934 | 19.65% | 124,894 | 19.17% | 10,040 | 28.61% | 3,598 | 23.9% | ||||

| High(40-80%) | 5 | 1,436 | 0.21% | 1,149 | 0.18% | 287 | 0.82% | 119 | 0.8% | 1,057※4 | 5.7% | 1,135※4 | 4.3% |

| Extremely high(>80%) | 19 | 267 | 0.04% | 157 | 0.02% | 110 | 0.31% | 276 | 1.8% | ||||

- ※1 WRI/AQUEDUCT(4.0)のWater Risk Atlas Baseline Water Stress(5段階評価):水利用における他の利用者との潜在的な競合の度合いを示し、値が高いほど、競争が激しくリスクが高い。Aqueductについて詳細はこちら

- ※2 製品製造に関わりのない本社、営業所等の事業場は除いている。

- ※3水消費量は取水量から排水量を差し引いた量。

- ※4水リスクの高い地域(HighおよびExtremely high)に立地する事業場を所有する会社の売上高と資産の小計。またグループ全体のそれぞれの合計に対する比率。

- ※5売上高合計および資産合計は、グループ全体の金額。

なお現在、水関連リスクを軽減するために、水処理技術の開発を研究テーマに挙げ、年間約3千万円の投資を行っています。将来的には、水リスクの軽減や新たな水関連ビジネスの展開によって、グループ全体の安定性と成長に貢献する可能性があります。

目標と実績

目標

取水量・水使用量の削減

環境行動目標2030では、2018年度を基準年度とし、2030年度に取水原単位を6%以上削減することを目標としています。

2025年5月に策定した環境行動目標2040では、2018年度を基準年度とし、2040年度に取水総量を10%以上削減することを目標としています。

高水リスク地域での水使用

2025年5月に策定した環境行動目標2040では、高水リスク地域におけるステークホルダーエンゲージメントを年1回以上実施することを目標としています。

- ※ こちらの表は横にスクロールしてご覧いただけます。

|

2018年度 (基準年) |

2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2018年度 対比(%) |

|

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 取水量(百万m3) | 740 | 737 | 706 | 714 | 710 | 695 | 687 | - |

| 取水原単位(千m3/百万円) | 0.48 | 0.49 | 0.52 | 0.49 | 0.42 | 0.41 | 0.37 | -22.2% |

| 排水量(百万m3) | 708 | 701 | 672 | 676 | 673 | 672 | 651 | - |

| 水消費量(百万m3) | 32 | 36 | 34 | 38 | 37 | 23 | 35 | - |

工場で使用する水については、河川等の地表水の他にも地下水や第三者機関(工業用水他)を取水先とすることにより、取水時のリスクを軽減しています。

- ※ こちらの表は横にスクロールしてご覧いただけます。

| 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 地表水(河川・湖沼他)(百万m3) | 488 | 483 | 463 | 466 | 453 | 443 | 436 |

| 地表水(海)(百万m3) | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

| 地下水(百万m3) | 137 | 133 | 128 | 127 | 131 | 128 | 129 |

| 第三者機関(百万m3) | 106 | 111 | 106 | 112 | 117 | 115 | 112 |

取り組み

水使用量削減・水の有効利用への取り組み

王子グループでは、グループ全体の取水原単位を2030年度に2018年度対比6%以上、取水総量を2040年度に2018年度対比10%以上削減することを目標に、グループ全体で水資源の有効利用に取り組んでいます。

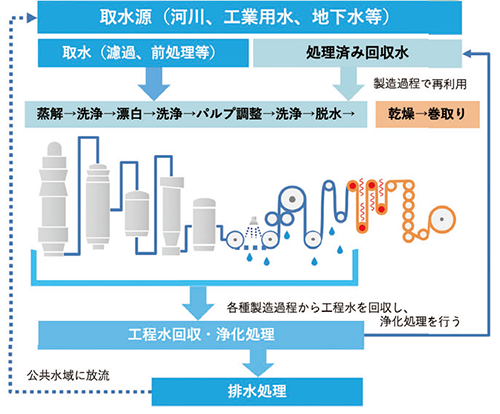

王子グループのすべての事業場では、水管理計画を策定し、取水や排水量を管理しており、水資源の有効活用に向けて、取り組みを行っています。例えば、紙・板紙の製造工場では、パルプ蒸解、洗浄、漂白、調整、抄紙といった生産工程全体で多くの水を使用しています。各工程の水を回収し、浄化処理を行った後に再利用(リサイクル)することで水使用量削減・水の有効利用を行っています。さらに、抄紙工程の最終段階である乾燥(蒸気による乾燥)に使用される水も回収し、再利用しています。

2030年度目標に向けた継続的改善

2023年度における王子グループの総取水量は695百万m3、総排水量は672百万m3、水消費量は23百万m3でした。グループ全体の取水原単位を2030年度には2018年度対比6%以上削減することを目標にグループ全体で水資源の有効活用に取り組んでいます。中でも総取水量の約8割を占める王子製紙、王子マテリア、王子エフテックス、王子ネピアの各社は、2030年までの具体的な削減計画を立案し、取り組んでいます。

水使用量削減の取り組み事例

王子グループの各社では上述のAqueductの評価も参照しながら水使用量削減を実施し、水リスクを軽減しております。Aqueductの評価結果とともに各社の取り組み事例を紹介します。

IPI(イタリア):Extremely High

2023年度にグループ入りしたIPIは、グループ入り直後にボイラー冷却塔の更新とRO膜処理設備の導入を行いました。これより、生産に使用する水(硬水)の軟水化処理で発生していた排水中の塩化物イオンを抑えられると同時に、水の使用量の削減が実現されました。

江蘇王子製紙(中国):Medium to High

江蘇王子製紙は、欧州委員会が環境保護の目的で、紙・パルプ製造において推奨している「利用可能な最善の技術」を実施することで、大幅に水の使用量を削減しています。

王子マテリア大阪工場:Low to Medium

王子マテリア大阪工場は、上述の「利用可能な最善な技術」の下記技術を採用し実施することで、大きな節水の効果をもたらしています。その結果、板紙の生産量(トン)に対する水使用量(m3)の原単位(m3/トン)を一桁台まで低減し、業界トップクラスの高い水使用効率を誇っています。

6.3.2 汚染されたプロセス水からのシール水及び冷却水の分離と水の再利用

6.3.3 最適な水管理、水ループの分離と配置、向流、工程内白水清澄化

6.3.5 プロセス水からのカルシウムの除去

6.3.6 汚水浄化槽の設置及び排水の一次処理

6.3.11 白水(微細な繊維を含んだ水)の清澄化

6.3.12 殺生物剤の排出を最小化する方法を用いたバイオフィルムの予防及び除去

6.3.13 効果的な廃棄物・汚泥の処理および現場での脱水処理

技術情報の詳細は、Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Production of Pulp, Paper and Board(europa.eu)を参照。

CENIBRA(ブラジル):Low

CENIBRA社では冷却水を回収し用水として有効利用を図っている他、今後、工場の近代化プロジェクトの中で熱回収効率を高める設備投資を進め、蒸気の最適化による水使用量のさらなる削減が期待されます。

Oji Fibre Solutions(ニュージーランド):Low

様々な製造プロセスで発生する未利用の排水を再利用可能とする水処理設備の新規設置等を行っています。

水の有効利用の取り組み事例

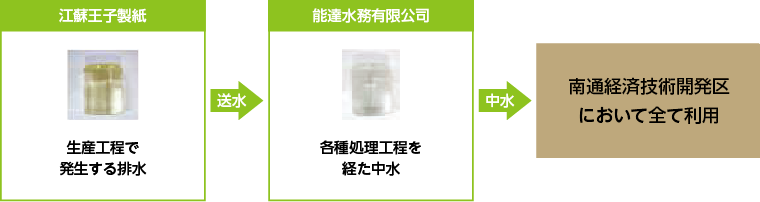

江蘇王子製紙(中国)

江蘇王子製紙の生産工程で発生する排水は、排水規制値未満となる浄化処理の後、南通経済技術開発区能達水務有限公司に送水し、各種処理工程を経て、全て中水として、当開発区にて利用されています。中水とは、上水でも下水でもなく中間的な位置付けであり、工業用水として使用されるものです。

高水リスク地域における取り組み

世界資源研究所(WRI)の水リスク評価ツールAqueduct Water Risk Atlasの評価において、高水リスク地域(Baseline Water Stress がExtremely high およびHigh)に立地する事業場に対し、水使用量削減や水の有効利用への取り組み状況を毎年ヒアリングしてきました。

2023年度は、当時高水リスク地域にあると評価された21事業場に対し、実態調査を実施しました。

2024年度は、高水リスク地域にあるIPIの取り組みを現地で確認し、水使用量削減や排水の循環利用の取り組みを確認しました。

王子グループでは、高水リスク地域での水に関する取り組みを更にすすめるために、2025年5月に策定した環境行動目標2040で「高水リスク地域におけるステークホルダーエンゲージメントを年1回以上実施」することを目標に掲げました。本目標の下で、高水リスク地域にある事業場においてステークホルダーエンゲージメントを年1回以上実施するとともに、高水リスク地域における水使用量削減や水の有効利用の取り組みを実施していきます。

排水浄化による地域への影響の軽減

事業で使用した水を地域へ戻す際には、排水を浄化したうえで地域へ戻さなければなりません。王子グループは、使用した水を排水処理設備で処理後、法規制値よりも厳しい自主管理値以下で河川・海・第三者へ排水を放流しています。具体的な取り組みは以下リンク先を参照ください。

水関連ステークホルダーとの関わり

水資源は、森林や生物多様性とともに地域共有の資源であり、持続可能な資源利用が望まれます。特に、生産事業場は生産に不可欠な水資源に関し、積極的に地元ステークホルダーと水利用や節水、水資源保全等について対話を行っています。

CENIBRA(ブラジル)

CENIBRA社は、民間企業の代表として、地元の河川流域委員会や森林対話協議会に参加し、森林セクターの発展や水資源、天然資源・生物多様性の保全のための戦略構築に貢献しています。

CENIBRA社は、ブラジル・ミナスジェライス州のドセ川流域から取水して、ユーカリの植林・パルプ事業をしています。近年、周辺地域で降雨の少ない年が続き、渇水の危機が地域全体の懸念となっていたため、同社は各取水場所での定期水量調査等から影響の大きい支流域を特定し、地域の公的機関や住民と協力して、水源の涵養と汚染防止による公衆衛生の改善に向けた以下の取り組みを継続的に行っています。

森林内の貯水池設置

2018年に取り組み開始以来、2023年までに自社林内100ヶ所に貯水池を設置しました。これにより合計100万m3を超える貯水が可能となり、雨季に貯水した水がゆっくりと地下に浸透する事で水源涵養にもつながります。これらの貯水池は地域住民も利用できるように場所を選定しており、水資源の利用にあたり地域社会との調和を図っています。

土壌への鋤入れ

近年、自社林内の重機作業で踏み固められた土壌に植付け前の鋤入れ作業を行い、雨水の土中への規則的な浸透を促し、植林木の成長改善を図ってきました。現在はさらに、この技術と知見を特に牧畜を営む地域の農家やCENIBRA社にパルプの原料となる原木を納入している農家に広める活動を行っており、放牧地における地下水涵養機能の回復、土壌浸食低減による水質改善に貢献しています。

水源保護プロジェクト

このプロジェクトでは、牧畜などを営む第三者の所有地において、水源の周辺を保護柵で囲む活動を行っています。水源の周辺は、ブラジル森林法で永久保護区として指定されており、土地所有者はこのエリアの植生を保護する義務があります。しかし、地域の小規模生産者の多くは、適切な保護方法に関する知識の不足や経済的な制約のため、十分な保護ができていませんでした。そこで、CENIBRA社がイニシアティブを取り、水源保護を優先するドセ川支流域を特定し、同地域の小規模生産者に対して活動への協力を呼びかけ、保護柵の資材・技術提供や設置などをする活動を開始しました。柵で囲まれたエリア内には、それまで自由に出入りしていた家畜が侵入できなくなるため、水源の汚染が防がれ、植生が自然に回復します。この活動により、2017年から2023年にかけて、ペサーニャ市の全ての水源地を含む1,300ヘクタール以上の永久保護区が保護されました。環境への好影響に加え、このプロジェクトは小規模生産者の水資源と生物多様性の保全に対する意識向上にも大きく貢献しました。また、CENIBRAとペサーニャ市および地域社会との良好な関係構築にも繋がりました。

KANZAN(ドイツ)

水リスクサイトでの取り組みの一つとして、ドイツ・KANZAN社が所在するDüren市の水資源管理・排水処理はWVERが管轄しており、同協会は同エリアに居住する住民及び企業が会員となり参画・運営されている公的機関になります。同協会の役割は地域での安定的な給水・排水処理の他に、水資源の保全活動も担っており、KANZANは会員として会議体に出席し活動に関与しています。

王子製紙

王子製紙富岡工場や米子工場などは、それぞれ那賀川南岸土地改良区水利組合等、日野川流域水利用協議会に参加し、夏の水不足期においては、地域の農業での水利用を優先させるために、ダムの貯水率に応じた取水量の制限に協力して節水に取り組んでいます。

王子エフテックス

王子エフテックス芝川工場は、地域の漁業組合と水利使用に関する覚書を取り交わし、周辺の環境や水生動植物の保全に協力しています。