方針

王子グループは生物多様性コミットメント、森林破壊・転換ゼロコミットメントの下で生物多様性保全の取り組みを行っています。

王子グループ生物多様性コミットメント

王子グループは「ネイチャーポジティブ経営を継続する」という強い意思の下、昆明・モントリオール生物多様性枠組を尊重し、生物多様性への脅威を低減するために、自然喪失要因の寄与を回避・削減するとともに、生態系を回復・再生することを宣言します。

コミットメント

持続可能な森林経営と木材資源の調達を継続し、2030年にバリューチェーンを含めた事業活動全体における自然喪失要因の回避・削減を継続するとともに、生態系を回復・再生します。

<自然喪失要因の回避・削減>

- 「森林破壊・転換ゼロコミットメント」の下、森林破壊・転換を行いません (GBF Target 1)

- 森林の水源涵養機能を維持し、淡水資源の創出に貢献します (GBF Target 11)

- 大気・水質・廃棄物汚染の防止・削減により、自然損失を回避します(GBF Target 7)

- 環境配慮型紙パッケージ製品の拡充を通じて、川下におけるプラスチックからの汚染のリスクと悪影響を軽減します (GBF Target 7)

- 生物多様性と密接に関係する気候変動の緩和策として、自社が管理する植林地及び天然林によって、大気中の二酸化炭素の吸収・固定を維持・促進します (GBF Target 8)

汚染の防止・削減目標

<生態系の回復・再生>

- 天然林の再生を通じて、自社社有林の生態系を回復・再生します (GBF Target 2)

- 緑の回廊の設置を通じて、自社所有地外の生態系を回復・再生します (GBF Target 2)

<ステークホルダー・エンゲージメント>

- 先住民族・地域コミュニティを含めたステークホルダーの人権を尊重し、事業活動を行います (GBF Target 1, 22)

- 国連人権理事会「ビジネスと人権に関する指導原則」に則った救済窓口を設置し、ステークホルダーからのアクセスを確保します (GBF Target 9)

以上

2025年3月28日

王子ホールディングス株式会社

代表取締役 社長執行役員 CEO

磯野 裕之

森林破壊・転換ゼロコミットメント

2024年12月26日

森林は、木材資源の生産機能に加え、二酸化炭素の吸収・固定、生物多様性保全、土壌保全、水源涵養、文化や伝統をはぐくむ場の提供など、多様な公益的機能を有しています。王子グループは、150年以上にわたる歴史の中で森林に根付いた事業運営を通して、森林の持つこの豊かな機能と価値を理解し、地域社会と協力して森林を育ててきました。

世界では大規模な森林減少がなおも進行しており、1990年から2020年の30年間に全世界で1億7800万haもの森林が減少したとされます※1。自然生態系へのこの重大な脅威に改めて向き合い、持続可能な社会の実現に向け貢献していくことは、森林に根付いた事業を行う我々の重要な責任と認識しています。

コミットメント

我々王子グループは、森林破壊・転換※2を行いません。

範囲・目標

王子グループは、様々な取組みを通して、森林破壊や転換のない、持続可能な森林管理および木材原料調達を行ってきました。その取組みを継続し、さらに向上させ、森林破壊・転換ゼロを達成していきます。

コミットメントの範囲には、自社の森林管理および、調達する木材原料のサプライチェーンを含みます※3。2025年内には、木材原料の調達指針の更なる改善と実施、また、国連人権理事会「ビジネスと人権に関する指導原則」に則った苦情処理のメカニズムの整備を行います。

人権の尊重

人権の尊重は、責任あるサプライチェーンの中核をなす要素です。王子グループは、「国際人権章典」および「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」等の国際規範が定める人権を尊重します。また、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」、「自由意思による、事前の、十分な情報に基づいた同意(FPIC: free, prior and informed consent)」等の原則に基づく活動を推進します。これらを「王子グループ人権方針」に定め、先住民族、地域コミュニティ、労働者を含む、国際人権に配慮した森林経営、サプライチェーン管理を行います。

取組み

1) 全社的な体制

CEOを委員長、取締役を委員とするサステナビリティ推進委員会を設置しており、サプライチェーンリスクおよびその対策に関する事項を審議し、取締役会が監視・監督しています。また、グループ横断的な統括管理部門であるサステナビリティ推進本部が、サステナビリティ関連の取組みを全社的に推進する体制を構築しています。

2) 自社の森林管理

王子グループは、世界に635千haの広大な森林を保有・管理しています。「王子グループ持続可能な森林管理方針」の元に、環境および地域社会に配慮した持続可能な森林経営を実践しています。そして、「環境行動目標2030」において、2030年までに自社林における森林認証取得率100%を達成する目標を設定しています。

3) 新規事業の計画

新規事業の計画にあたっては、経済面のみならずESGの観点を含めてリスク評価を行っています。森林経営における新たな土地取得においては、人権とFPICを尊重すること、環境・社会的リスクがないことの確認もしくはリスクに対し必要な回避・低減策を講じること、森林認証を取得できることを前提としています。

4) サプライチェーン管理

王子グループは、原材料の調達に際し「王子グループ・サプライチェーン・サステナビリティ行動指針」を定めています。当指針は、国連グローバル・コンパクトの定める人権、労働、環境、腐敗防止といった、国際的に重要性の高い理念に基づいて構成されています。2020年度からは、主要サプライヤーに対し、サプライヤー・サステナビリティ調査を実施し、実態把握とリスク管理に活用しています。

また、行動指針の元に定めた「木材原料の調達指針」に基づき、木質チップ・パルプの全てのサプライヤーに持続可能な木材原料の生産を求めています。サプライヤーのトレーサビリティレポート等により、原料の生産地や森林認証の状況等の所定の項目を確認してリスク評価をし、リスクが高いと判断される場合は、追加文書の要請や現地監査を実施し、モニタリングを行うデューディリジェンスの仕組みを整備しています。加えて、FSCⓇやPEFCの森林認証制度※4もツールとして活用し、森林破壊・転換がないこと、人権侵害がないこと等を検証します。基準を満たさない事が判明した場合、サプライヤーとの対話・改善要請を継続的に行い、改善されないサプライヤーとの取引は停止します。

5) 持続可能性のための協働

先住民族を含む地域社会やNGO、小規模農家を含むサプライヤーなどのステークホルダーと協働して、持続可能な森林管理実施の支援や稀少動植物の保護・育成や生態系の保全・回復に取り組んでいます。

情報開示と方針の見直し

これらの取組や結果は統合報告書やHPで毎年報告します。また、当コミットメントや関連する方針の内容は、必要に応じて見直します。

森林資源に対する考え方

森林資源は、持続可能な森林経営を行うことにより再生産が可能な、優れた資源です。また、その適切な管理と利用によって、森林の多様な公益的機能を維持・回復することができます。人工林のみならず天然林(二次林)においても、その適切な保護と利用により、自然との共生を図り、森林の機能を守ることができます。

王子グループは、再生可能な森林資源を育て、循環的に利用するビジネスモデルを構築してきました。育林管理、伐採、植栽(天然更新含む)というプロセスにおける適切な森林資源の利用は、森林破壊を引き起こしません※5。

世界に635千haの森林を保有・管理する王子グループは、これからもこのビジネスモデルを発展させ、森林の公益的機能を維持し、自然生態系の保全・回復への取組みを継続・拡大することで、世界のネイチャーポジティブの達成に貢献していきます。

- ※2森林破壊・転換:転換とは、天然林やHCVエリアからその他の土地利用への転換により、その周辺の公益的生態系機能が持続的に失われること。一般に社会・環境的利益のための最小限の転換は除かれる。森林破壊は転換の一形態であり、天然林の転換を指す。天然林には、原生林、二次林、管理された天然林、部分的に劣化した天然林を含む(AFi:Natural forest参照)。HCV= High Conservation Valueは、生物多様性、水資源の保全、文化、景観などの観点から貴重で保全価値が高いこと。

- ※3少なくとも2020年末以降の森林破壊・転換に由来しない木材原料を調達する。このカットオフ日は、SDGsの目標15にある「2020年までに、あらゆる種類の森林の持続可能な経営の実施を促進し、森林減少を阻止し、劣化した森林を回復し、世界全体で新規植林及び再植林を大幅に増加させる」という世界的な公約に基づく。

- ※4認証制度の活用にあたっては、各認証制度が要求する基準が、王子グループが掲げる方針・指針等に照らし適切かどうか、またその信頼性等を確認する。FSC® ライセンスコード: FSC®C014119 他

- ※5Global Forest Resources Assessment - FRA 2025 - Terms and Definitions(FAO)のDeforestationの定義によれば、「収穫や伐採によって樹木が除去された場所で、森林再生が、自然にもしくは育林対策によって期待される場所は森林破壊の定義から除外」される。

王子グループは広大な森林を所有・管理し、「環境・社会との共生」の経営理念の下、環境および地域社会に配慮した持続可能な森林経営を実践しています。また、私たちの事業活動および地域社会は、水、気候調節、林産物などの生態系サービスに依存する一方で、私たちの林業活動は生態系、自然景観、生物多様性に影響を与えています。

このため、私たちは所有・管理している森林を環境的、社会的、経済的に持続可能な方法で管理する責任があることを認識しています。王子グループは、「持続可能な森林管理方針」に基づき、国内外において行政、環境NPO、学術研究者、地域住民らと共同で、絶滅危惧種の保護・育成や生態系の維持・回復等に取り組んでいます。

体制

生物多様性保全に関する重要な事項について、サステナビリティ推進委員会(委員長:CEO、委員:全カンパニープレジデント他、年2回開催)で審議し、取締役会が監視・監督します。

行動計画

王子グループは、「環境ビジョン2050」において生物多様性の保全と環境負荷の軽減を図り自然共生社会を目指すことを掲げています。また、そのマイルストーンである「環境行動目標2030」、「環境行動目標2040」では持続可能な森林経営や生態系の保全・回復、地域社会等と協力した希少動植物の保護・育成を推進しています。

王子グループはリスク評価に基づき、以下の生物多様性保全に関する目標を設定し、自然再生プロジェクトを実施しています。

| 測定指標 | 各年実績 |

中期目標 (2024~2033年度累計) |

長期目標 (2019~2040年度累計) |

|||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ターゲット | 進捗※4 | ターゲット | 進捗※4 | |

| 再生した天然林の面積※1(ha) | 170 | 366 | 399 | 379 | 359 | 260 | 3,000 | 260 | 5,000 | 1,933 |

| 植栽した郷土樹種の本数※2(本) | 34,827 | 60,624 | 76,433 | 61,599 | 27,480 | 60,271 | 500,000 | 60,271 | 900,000 | 321,234 |

| 所有地外で設置した緑の回廊の面積※3(ha) | 186 | 318 | 313 | 411 | 532 | 500 | 3,500 | 500 | 6,000 | 2,260 |

| 緑の回廊により接続された天然林の面積(ha) | 1,281 | 2,212 | 2,239 | 1,268 | 2,587 | 9,629 | - | 9,629 | - | 19,216 |

- ※1 風倒、火災等で失われた天然林を再生するために植栽等を行った面積

- ※2 所有する天然林内で植栽した本数

- ※3土地所有者と連携し、分断された天然林の間の荒廃地の植生回復を促し、野生動物が行き来できるように、フェンスで囲って保護した面積

- ※4進捗は2024年度末時点

測定指標・ターゲットの妥当性について、第三者である国際航業株式会社のレビューを受けました。

気候変動の緩和との整合

所有地における天然林の再生や郷土樹種の植栽など、王子グループの自然関連の取り組みは、劣化した土地を再生し、CO2吸収・固定量を増加させます。これらの取り組みは、森林保全・植林への投資によるCO2吸収・固定量の拡大という、王子グループの気候変動緩和の取り組みに整合し、進捗を後押ししています。また、緑の回廊を設置する王子グループの取り組みは、所有地外で植生を回復し、CO2吸収・固定量を増加させることで、気候変動の緩和に貢献しています。

森林認証

王子グループでは、持続可能な森林経営を図るために、FSC®やPEFCの森林認証の取得に取り組んでいます。例えば、FSC®森林管理の原則6においては「環境価値とその価値への影響」が掲げられ、森林管理区域内外の影響評価やモニタリング、悪影響が想定された場合はその回避や低減、回復等を行うことと併せて、生物多様性の維持、保全、回復等も定められています。

現在、ブラジル※4など世界各国でFSC®認証を、国内ではSGEC認証を取得しており、2024年度末の森林認証取得率は海外植林地で96%、国内社有林で100%になります。

森林認証には⽣物多様性に関わる監査項⽬があり、王子グループのすべての森林認証取得事業地では森林再⽣、絶滅危惧種の保護・育成、⽣態系調査(⽔質調査、⼟壌調査等)の生物多様性行動計画(BAP)を策定し、進捗管理を⾏います。その結果は、定期的に森林認証の第三者機関に提出し、監査を受けています。

- ※4 ブラジル・CENIBRA社のFSC® FM認証のライセンスコード:FSC®-C008495

リスク評価

自然関連課題の特定・評価

王子ホールディングスでは、自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD)が開発したLEAPアプローチを参考に、王子グループの自然関連課題を特定・評価しています。ENCORE等のツールを使用し、バリューチェーン上の活動がもつ自然への依存・インパクトを評価しています。また、各拠点の地域特性を考慮し、優先地域を特定しています。優先地域ではシナリオ分析により短中長期的リスクと機会を特定・評価しています。

事業拠点と生物多様性重要地域※5との近接性

| 直接操業 | 王子グループの事業拠点と生物多様性重要地域のマップ |

|---|---|

| サプライヤー | 海外チップサプライヤーの事業拠点と生物多様性重要地域のマップ |

| 優先地域※6(CENIBRA) | CENIBRA(ブラジル)の事業拠点と生物多様性重要地域のマップ |

- ※5 生物多様性重要地域はUNEP-WCMC (2023) Global Critical Habitat Screening Layer (Version 2.0)を参照。

- ※6 LEAPアプローチ*に沿って検討し設定。

- * TNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)により開発された統合アプローチ。自然関連課題を発見、診断、評価、準備の4つのフェーズで評価し、管理する。

発見(Locate):地理、セクター、バリューチェーンのすべてにおける自然との接点を発見する。

診断(Evaluate):自然に対する依存とインパクトを診断する。

評価(Assess):組織に対する自然関連のリスクと機会を評価する。

準備(Prepare):自然関連のリスクと機会に対応するためにターゲット設定などの準備をする。

なお、自社工場建設等の大規模な土地開発やM&Aなどで新たな土地を取得した際には、自社の事業により発生しうる大気・水域・土壌等への環境影響の評価を実施しています。本環境影響評価において、生物多様性へのインパクトについても確認をしています。

取り組み

ニュージーランド

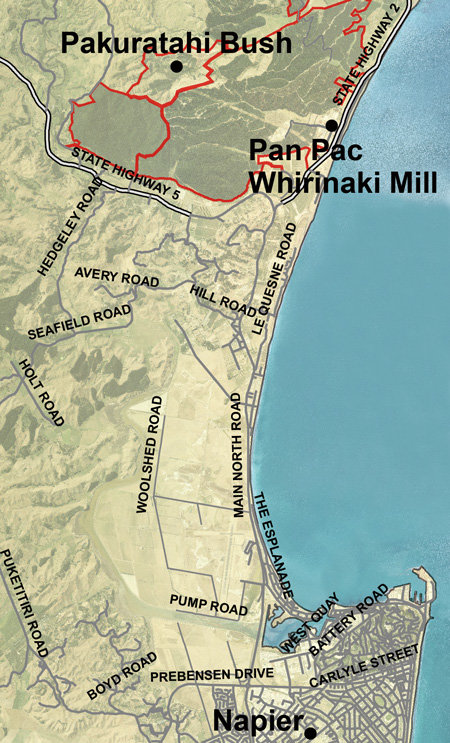

自然林の保護・回復の取り組み(Pac Pac/ニュージーランド)

Pan Pac社が2019年に購入したフィリナキ工場のすぐ北に位置する土地(総面積298ha)には、約68haの自然林が含まれています。同社は政府機関クイーン・エリザベス二世ナショナル・トラスト(QEll)※7と協同で、この自然林を「Pakuratahi Bush(パクラタヒ・ブッシュ)」という保護区に指定しました。

同社はこの土地の所有権を維持しますが、QEllとの契約によってパクラタヒ・ブッシュは将来の世代のために保護されます。パクラタヒ・ブッシュは、カヒカテ、マタイ、チトキ、カラカ※8、カヌラといったホークスベイ地域固有の樹種で構成されているほか、家畜や害虫の被害を免れて長樹齢となっていることから、生態的・文化的に特に価値があるとされています。

保護区指定以来、専⾨家と協⼒して鹿害防止のためにフェンスを設置したり、植栽プログラムにより数万本の新しい在来植物を植栽したりすることで、貴重な天然林の再生を支援しています。また、パクラタヒ・ブッシュには普段は⼀般の⽅は⽴ち⼊ることができませんが、郷土樹種の植栽イベントや見学会を開催し、この土地に縁ある先住民族を含む地域の方々や学校の子供たちに参加していただくことで、環境教育の場としても活⽤しています。

- ※7 クィーンエリザベス2世ナショナルトラスト: https://qeiinationaltrust.org.nz/

キウイの保護活動(Pan Pac/ニュージーランド)

ニュージーランド・ホークスベイを拠点に持続可能な総合林産業を営むPan Pac社は、希少動物「キウイ」の保護活動をニュージーランド環境省や市民ボランティア等と協働して実施しています。本活動は、キウイ幼鳥を保護するため約40haの保護区を設け、周辺地域から幼鳥や卵を捕獲し、孵化した幼鳥や捕獲した幼鳥を保護区で育成し、野生に戻すものです。2019年6月にはキウイ保護団体「Kiwis for Kiwi」が主催する全国キウイ会議においてコーポレート・オブ・ザ・イヤー賞を受賞しました。

PPETによる環境保全活動(Pan Pac/ニュージーランド)

Pan Pac Environmental Trust(PPET)は、環境と地域文化の向上、回復、保護を目的とした地域主導のプロジェクトを支援する環境基金として、2019年にPan Pac社によって設立されました。Pan Pacは毎年10万ニュージーランドドルを拠出し、基金のプロジェクトを支援しています。

選定されたプロジェクトは、絶滅の危機に瀕した在来種の保護や捕食動物の駆除などのほか、マオリ文化の伝承や科学教材キットの提供などの文化・教育的な側面を持つプロジェクトまで、多岐にわたります。地域社会が環境保護や復元のための革新的なアイデアを提供し、基金がその実現に必要な資金を提供するという形で、両者が連携してプロジェクト目標を達成しています。こうした取り組みを通じて、Pan Pacは地域社会との強いパートナーシップを築いています。

主な支援活動

保護価値の高い絶滅危惧種の保護(SPFL/ニュージーランド)

SPFL社では、地元の生態学者などと協働し、絶滅危惧種の生息地、もしくは、生息する可能性のある地域を、保護価値の高い地域として特定しました。希少種の生息地は、伐採計画地図、GIS、および現場で明確に区分・保護しており、5年ごとに病害虫による被害が発生していないか、モニタリングと再評価を実施しています。

また、林地での事業活動の計画や実際の施業にあたっては、活動予定の区画で観察される希少種のリストを全スタッフに配布し、施業計画に注意事項を記載しています。このリストは、SPFL社のホームページに掲載し、林地へ立ち入る場合の注意喚起を行っています。SPFL社の林地で希少種のなかで最もよく観察されるのはNZハヤブサです。例えば、NZハヤブサが施業予定地で営巣しようとしている場合は、必要に応じて、施業を延期し、種の保全を図ります。

ブラジル

ブラジル・CENIBRA社の取り組み

CENIBRA社では、生物多様性の宝庫として知られるアトランティックフォレスト(大西洋岸森林)の貴重な生態系を保全することで、多様な生命を育んでいます。

外部の研究機関、大学、NGOなどと連携し、動植物や水資源のモニタリングを行いながら、さまざまな生態系の保護・保全活動を推進しています。これにより、森林が持つ多面的な機能を最大限に活かしています。

また、絶滅危惧種であるムトゥン(アカハシホウカンチョウ)の保護活動や、分断された野生生物の生息地をつなぐ「緑の回廊プログラム」なども実施しています。

(ブラジル・CENIBRA社のIUCNレッドリスト参照)

絶滅危惧種「ムトゥン(ホウカンチョウの仲間)」等の保護活動(CENIBRA/ブラジル)

同社の生物多様性への取り組みを象徴する存在が、「マセドニア・ファーム」です。

このファーム内の560ヘクタールは、民間自然遺産保護区として国に認定されており、希少な動植物の生息地であることから、森林認証制度においても高保護価値エリアとして特定・管理しています。

1990年からは、地元NGOと協力し、ファーム内で絶滅危惧種である「ムトゥン(アカハシホウカンチョウ)」や「カオグロナキシャクケイ」などの野鳥を繁殖・飼育し、自然への再導入を進めてきました。これまでに計7種・500羽以上の野鳥を放鳥し、放鳥個体から300羽以上が野生下で誕生しています。

現在では、州森林局とのパートナーシップのもと、ファーム内に加え、隣接する州立公園でも放鳥活動を展開しています。2023年にはムトゥンのつがい10組を放鳥し、50年以上にわたり地域絶滅の状態だったこの種が公園の種リストに再び追加されました。2025年にはカオグロナキシャクケイのつがい5組を放鳥しました。

- ※9 RPPN: Reserva Particular do Patrimônio Natural

日本

猿払イトウ保全活動(王子木材緑化/北海道猿払 社有林)

「イトウ」(学名Parahucho perryi)は国際自然保護連合(IUCN)と環境省が絶滅危惧種に指定する日本最大の淡水魚です。かつては本州北部にも分布していましたが、現在では北海道に生息するのみです。

王子グループは2009年、北海道猿払村の猿払山林の河川域に生息する絶滅危惧種「イトウ」の保護を目的に、現地NPO、行政、研究者らと共同で「猿払イトウ保全協議会」を設立し、猿払社有林(約17,290ha)にイトウ保全のための環境保全林を設定。イトウの遡上を阻害する人工物の除去などの保護活動や、産卵床や遡上する個体数の調査活動に取り組んでいます。

ヤイロチョウの保護活動(王子木材緑化/高知県木屋ヶ内 社有林)

ヤイロチョウ(Fairy pitta)は複数の体色を持つ体長20cmほどの絶滅危惧種の渡り鳥です。

王子グループは高知県の木屋ヶ内社有林において、2016年8月より公益社団法人生態系トラスト協会と協働し、ヤイロチョウの生育環境を保全しています。社有林において、調査利用を主な目的とした歩道敷設の支援、自治体・ステークホルダーとの意見交換の実施、情報発信の場の提供などの活動を行っています。

同社有林は環境省による自然共生サイトの認定審査を受け、2023年10月に正式な自然共生サイトとして認定され、2024年8月にOECM登録されました。

高山植物群落再生活動(王子木材緑化(株)/北海道・様似社有林)

アポイ岳の高山植物群落は、「アポイ」や「サマニ」「ヒダカ」といった地名を冠した固有植物が多くみられ、1952年に国の特別天然記念物に指定されています。地元では踏み荒らしを防ぐための登山道整備、盗掘を防ぐためのパトロール、さらには再生実験などの取り組みを官民一体となって続けており、王子グループは高山植物の再生の場を無償で提供するなどの支援活動を行っています。

スズラン群落保全活動(王子木材緑化/山梨・上芦川社有林)

上芦川社有林(山梨県笛吹市)には、県の自然記念物に指定されたスズランの群生地があります。北海道以外では最大規模の群生を形成し、地元の愛好家により保全されてきましたが、当社では保全を確実なものにするため、土地を笛吹市に無償貸与しています。

また、2012年からは地元の方々に巡視業務を委任し、保全をさらに確実なものとしました。スズランを中心に様々な花が咲き、毎年5月下旬ごろに市が開催する「すずらんの里祭り」による観光誘致にもつながっています。

生物多様性のための30by30アライアンスへの参加

王子ホールディングスは、環境省主導の下、有志の企業・自治体・団体により結成された「生物多様性のための30by30アライアンス」に参加しています。同アライアンスは、 2021年6月のG7サミットにおいて約束された「2030年までに陸と海の30%以上の保全」を目標とし、参加者の所有地や所管地の国際OECM登録※10をはじめ、保護地域の拡大・支援などを行っています。当社グループでは、2024年8月、木屋ヶ内山林がOECMに登録されました。

- ※10 OECM:国立公園等以外で、企業林や里地里山などの生物多様性保全に貢献する場所